.

Einleitung zur Geschichte von Max Braun

Je älter man wird, um so wichtiger sind Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Wie oft muß ich da an Max Brauns Rasierer denken, an jenen kleinen Apparat, der im Leben unserer Familie eine so große Rolle spielte. Weltweit kennen und schätzen ihn heute viele Millionen Menschen, aber wie er vor langen Jahren entstanden ist, gerät mehr und mehr in Vergessenheit. Es ist Zeit, daß ich versuche, seine Geschichte festzuhalten.

Leichter gesagt, als getan. Ich bin ja kein Schriftsteller und brüte viel zu lange vor einem leeren Blatt. Gut, daß es keine Veröffentlichung werden soll, sondern nur eine Erzählung für unsere Familie und unsere Freunde und daß es nur um einen Gebrauchsgegenstand geht, den man schwerlich kränken oder gar verletzten kann. Oder steckt am Ende doch mehr in ihm, als man so denkt?

25. Oktober 1890 - Max Braun

Meine Erzählung beginnt mit Max Braun, unserem Vater. Am 25. Oktober 1890 wurde er in Schillgallen, dem späteren Hochdünen, im Memeldelta geboren, in jenem Teil Ostpreußens, der nach dem Krieg sowjetisch wurde und uns seitdem verschlossen war. Erst im September 1992 konnten Elfi und ich Vaters Heimat zum ersten Mal besuchen. Wir kamen in ein schönes, aber durch Krieg und Besetzung gezeichnetes Land. Selbst die Friedhöfe hatten die Russen zerstört. Auf die Großeltern Friedrich und Karoline fand sich kein Hinweis mehr.

Leider alles verwahrlost (1892)

Anhand der Beschreibungen in Onkel Richards Erzählung entdeckten wir aber ihre Ländereien, ein verfallenes Gebäude, das wahrscheinlich Vaters Geburtshaus war, und den kleinen See, in dem er einst mit seinen Brüdern gebadet hat. Lange standen wir vor dem verwahrlosten Bau seiner kleinen Volksschule im nahen Kirchdorf Schakuhnen und den Ruinen jener Landmaschinenfabrik in Neukirch, in der er seine Maschinenschlosserlehre machte. Wie hatten wir uns gewünscht, das alles einmal zu sehen!

1910 - Vater Max Braun geht weg

Aus der schier endlosen Weite dieses bäuerlichen Landes, das seinen jungen Menschen nur wenig bieten konnte, zog er damals nach bestandener Gesellenprüfung in die Welt, 20 Jahre alt und ohne nennenswerte Mittel, aber mit dem unwiderstehlichen Drang, etwas zu unternehmen und vielleicht einmal sein eigener Herr zu werden.

Max Braun in Berlin

Weltstädte mit ihrem starken Kontrast zu seiner bäuerlichen Heimat müssen ihn angezogen haben. Seine erste Stelle fand er in Hamburg, bei Wilhelm Fette im Maschinenbau. Nach dem Militärdienst in Spandau blieb er in Berlin und arbeitete dort bei Siemens, bei Stock & Co und lange bei der AEG im Turbinenbau.

Ein Abendstudium am privaten Polytechnikum Barth in der Chausseestraße bezahlte er aus eigener Tasche, und seine Zeugnisse in Maschinenbau und Elektrotechnik beweisen, daß er sich nichts geschenkt hat. Nebenbei wurde Englisch gelernt. So lebte er lange Jahre in Berlin und nutzte diese harte Zeit abhängiger Tätigkeit, um sich weiterzubilden.

1918 in Wiesbaden - es hatte gefunkt

Im Mai 1918 lernte er auf der Hochzeit seines Bruders Richard in Wiesbaden unsere Mutter Mathilde kennen und heiratete sie im November 1920 im rheinhessischen Armsheim.

Sie zogen nach Frankfurt in die Robert-Mayer-Straße. Mit einem Darlehen des Schwiegervaters Peter Göttelmann konnte er in einer Hinterhausetage der Jordanstraße 20 eine eigene Werkstatt gründen.

Das war im Mai 1921.

.

Der Anfang in Frankfurt im Mai 1921

Endlich war sein langgehegter Wunsch, sich selbständig zu machen, sein eigener Herr zu werden, in Erfüllung gegangen.

Damals hatten Maschinen zur Kraftübertragung noch lederne Treibriemen, deren Enden man umständlich miteinander verklebte.

Schon als Maschinenschlosser bei der AEG muß er daran gedacht haben, diese Riemen ohne Klebstoff zu verbinden.

Später hat er dafür einen kleinen Apparat konstruiert. Der wurde das erste Erzeugnis seiner eigenen Werkstatt, und hat sich, weil er so neu und brauchbar war, ausgezeichnet verkaufen lassen, sogar im Ausland. Damit hatte Max Braun seinen Weg gefunden.

Anmerkung: Am 29. August 1921 kommt Sohn Erwin zur Welt.

.

1922 - Ein Brot für 1 Milliarde Reichsmark

Es war kein leichter Weg, sondern von Anfang an ein aufreibender Kampf gegen alle nur denkbaren Widerstände. Die Zeiten hätten für eine Existenzgründung kaum schlechter sein können, damals nach dem verlorenen Krieg und in der beginnenden Inflation. Bald kostete ein Brot Milliarden Reichsmark. Die wenigen Pfundnoten aus seinen Exporten nach England halfen ihm, mit seiner kleinen Werkstatt zu überleben. Unsere Mutter hat uns manchmal von diesen schweren Zeiten erzählt, wie Vater bis spät abends an seinen Maschinen stand, und wie sie damals noch oft mitgearbeitet hat.

1923 - Musik aus dem Radio

Nach der Inflation begann die Zeit des Rundfunks. Im Oktober 1923 wurde aus Berlin das erste Radiokonzert übertragen. Max Braun muß so beeindruckt gewesen sein, daß er sich dieser neuen Technik verschrieb. Zuerst fertigte er Kristall-Detektoren. Dann folgten Röhrensockel und Einzelteile, die er auf selbstgebauten Spritzguß-Maschinen herstellte, und schließlich ganze Empfänger. Das waren die inzwischen in Sammlerkreisen gesuchetn BRAUN Radios. Alles was er produzierte, trug seine ganz persönliche Handschrift.

Anmerkung : 1925 kommt Sohn Artur zur Welt.

.

Erfolge und Probleme lösten sich ab : 1929

Langsam wuchs sein Betrieb, doch dann ging es wieder ums Überleben:

Mit dem Zusammenbruch der New Yorker Börse im Oktober 1929 begann die Weltwirtschaftskrise. Unermüdlich hat Max Braun seine Kunden besucht, gebangt, wenn sie nicht mehr zahlen konnten, und dann wieder am Zeichenbrett gestanden und die neuen Plattenspieler und Rundfunkgeräte entworfen, mit denen er diese schwere Zeit glücklich überstand.

Erst in der Mitte der 30er Jahre steuerte sein Betrieb in ruhigeres Fahrwasser. Aber auch das war nur die Ruhe vor dem 2. Weltkrieg.

Von den Radios unabhängig werden

Als Briefbeschwerer lag auf Vaters Schreibtisch eine kleine Turbinenschaufel. Max Braun kam ja aus dem Maschinenbau. Im Grunde interessierten ihn feinmechanische Erzeugnisse mehr als die Hochfrequenztechnik. Einmal schenkte er mir zum Geburtstag einen neuentwickelten Tischventilator. Mir gefiel er gut, nur verkaufen ließ er sich kaum. Erst viel später wurde mir klar, daß gerade dieser Ventilator Vaters erster Versuch war, mit Elektro-Kleingeräten von seinen Radios unabhängiger zu werden, deren Verkauf unter ständig wiederkehrenden Absatzkrisen litt.

1936 - Besuch in Amerika

Vater war von rastlosem Temperament, ungeduldig und für seine Umgebung oft sehr anstrengend. Dauernd war er unterwegs auf der Suche nach neuen Eindrücken und Anregungen. Im April 1936 zog es ihn nach Amerika.

Eine Studienreise der Elektroindustrie bot willkommenen Anlaß, sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten umzusehen. Die Serien- und Massenproduktionen dort waren nach seinem Geschmack. Sie müssen ihn so tief beeindruckt haben, daß er nach seiner Rückkehr und auch noch viel später immer wieder von Massenerzeugnissen schwärmte: „schiffsladungsweise".

1938 - ich wurde gerade 13

Eines Tages im Herbst 1938 - ich war damals 13 und Erwin (17) war gerade Soldat geworden - brachte Vater aus Frankreich eine kleine Handdynamo-Lampe Marke "Pygmy" mit nach Hause. Ich sah zu, wie er sie an seinem Schreibtisch auseinandernahm und die Einzelteile mit seiner 6-fach Lupe betrachtete. Den „Stand der Technik feststellen" nannte er das. Manchmal hat er geradezu mit den Einzelteilen gespielt und sie mit sich herumgetragen, bis man sie auf seinem Nachttisch wiederfand.

Ich kann mich noch gut an die kleine französische Lampe erinnern, mit ihrem weißen Namenszug in Kursivschrift auf dem schwarzen Preßstoff-Gehäuse, und wie sich Vater in einem seiner winzigen Notizbücher dazu Aufzeichnungen machte. Daß dies die ersten Schritte zu einem Welterfolg waren, konnten wir damals nicht ahnen.

1939 im Spätherbst - und schon wieder bricht ein Krieg aus

Ein Jahr später ist der 2. Weltkrieg ausgebrochen und hat unser ganzes Leben verändert. Vater mußte die Fertigung von Plattenspielern und Rundfunkgeräten einstellen und auf Weisung des Oberkommandos der Wehrmacht Sender, Empfänger, Fernsteuerungen und Minensuchgeräte produzieren. In der Endkontrolle saßen jetzt Uniformierte. Dem Vater, der seine Freiheit liebte und von Militär und Parolen nichts hielt, war das alles so zuwider, daß er sich oft nur noch in die Entwicklung einer eigenen Dynamo-Taschenlampe vergrub.

1940 - eine Idee : die Manolux Lampe

Weil andere Dinge Vorrang hatten, konnte sie erst 1940 produziert werden. Wer auf den Namen „Manulux" kam, weiß ich nicht mehr. Für viele war sie einfach die „Quietsche" und für Vater seine „Seh- und Hörlampe".

Nachts war es wegen der befohlenen Verdunkelung stockfinster, und Batterien für Taschenlampen wurden knapp. Das machte die Manulux, die keine Batterien brauchte, so begehrt, daß fast 1000 Stück täglich hergestellt werden mußten.

Endlich besaß Vater das feinmechanische Massenprodukt, das er sich immer so gewünscht hatte, wenn auch nicht unter diesen Umständen.

1940 - Erinnerungen mit 15 Jahren

Ich war damals noch Schüler und lebte wohlbehütet bei den Eltern. Manchmal durfte ich im gemeinsamen Badezimmer Vaters Philips-Trockenrasierer benutzen, mit dem er oft experimentierte. Das Ding gefiel mir.

Vater Brauns Idee mit dem Trockenrasierer

Mit seinem kleinen Rundkopf rasierte es zwar nur langsam, aber das schwarze Preßstoffgehäuse lag gut in der Hand, und alles war bequemer, ohne Seife und Klingen. Auch einen Sunbeam, mit radial hin- und hergehendem Messer, haben wir damals ausprobiert. Da hat meine Liebe zur Trockenrasur begonnen.

1942 - ein letzter Anstoß aus der Schweiz

Obwohl Krieg war, fand Vater manchmal einen Weg, in die Schweiz zu reisen. Dort waren Trockenrasierer schon bekannter, und dort konnte er auch welche kaufen. Nach einer solchen Reise im Spätherbst 1942 entschied er sich, einen eigenen Rasierer zu entwickeln. Den letzten Anstoß dazu muß ihm sein langjähriger schweizer Geschäftsfreund, Hans Eggenberger, gegeben haben.

Ostern 1943 - mein Notabitur und viele neue Ideen

Es war eine glückliche Entscheidung, typisch für Vaters Gespür. Da war ein Produkt, das täglich gebraucht wurde, für seinen Betrieb vorzüglich geeignet und in Größe, Gewicht und Herstellung seiner Manulux sehr ähnlich, mit der er schon Erfahrung in der Massenproduktion hatte. Wie die Manulux, sollte sein Rasierer auch von Hand angetrieben werden.

Monatelang haben sich viele Tischgespräche um sein neues Vorhaben gedreht, und schon an Ostern 1943, als ich nach dem Notabitur zum Arbeitsdienst mußte, war ein erstes Handmuster mit radial bewegtem Messer im Entstehen. Ernst Pauli, einer seiner fähigsten Männer im Werkzeugbau, begann schon mit den Stanzwerkzeugen für die komplizierten Scherteile.

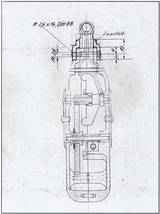

Mai 1943 - Es gab sogar Vorlagen

Es muß aber Probleme mit diesem System gegeben haben, denn schon im Mai 1943 zeichnete sein damaliger Konstrukteur Albert Tränkner einen Rasierer mit geradlinig bewegten Messern. Noch vorhandene Blaupausen zeigen den Kopf eines HARAB-Rasierers, den Vater aus der Schweiz mitgebracht hatte.

Okt. 1943 - Kein Militärdienst mehr

Vater hatte es geschafft, mich vorübergehend vom Militär frei zu bekommen. So konnte ich nach dem Arbeitsdienst im Oktober 1943 zu Hause bleiben und meine Elektromechanik-Lehre in seinem Betrieb beginnen. Ich fühlte mich wohl in den Werkstätten mit ihren Menschen und Maschinen und war oft im Labor bei Friedel Dorfschäfer, Vaters wissenschaftlichem Mitarbeiter, oder als Gasthörer in der Frankfurter Universität.

Konträr : Die Manolux und Rasierer

Rasierer waren nicht „kriegswichtig", offiziell durfte nicht daran gearbeitet werden. Für Vater rückten sie aber mehr und mehr in den Mittelpunkt.

Gleichzeitig befaßte er sich damals mit einer Neukonstruktion der Manulux, die aber wegen der Kriegsereignisse nicht mehr realisiert werden konnte.

Anfang 1944 - Der Anfang, ein Haus in Frankfurt ist zerstört

Das erste zerstörte Haus nahe der Frankfurter Universität war noch eine Sensation, viele sind hingegangen, um es zu sehen.

Doch bald hinterließ der Krieg immer tiefere Spuren. Ganze Straßenzüge sanken in Schutt und Asche, und fast jede Nacht mußten wir in den Luftschutzkeller.

Der 22. März 1944 -

Luftangriff auf Frankfurt

Dann erlebten wir den verheerenden Luftangriff des 22. März 1944, dem halb Frankfurt und der größte Teil der Werksanlagen zum Opfer fielen.

Noch in der Nacht haben wir verzweifelt versucht, einiges zu retten, aber viel war nicht mehr zu machen. Die nächsten Tage zeigten das ganze Ausmaß der Verwüstung.

Nur noch Niedergeschlagenheit, Trotz und Wut

Verstört bin ich mit Vater durch die rauchenden Trümmer der Werksgebäude gegangen. Er war grau im Gesicht und hat versucht, sich seine tiefe Niedergeschlagenheit nicht anmerken zu lassen. Was muß in diesen Tagen in ihm vorgegangen sein!

Die folgenden Wochen waren mit Aufräumungsarbeiten angefüllt und mit notdürftigem Herrichten einiger Räume und Werkstätten. Wenig später mußte ich dann Soldat werden. Kein Wunder, daß ich da viele andere Dinge im Kopf hatte.

Zäh und unbeirrt, so wie es seinem ganzen Wesen entsprach, arbeitete Max Braun unterdessen weiter an seinem Trockenrasierer, aller Zerstörung und dieser furchtbaren Zeit zum Trotz. Er hatte schon ein Kriegsende erlebt und wußte, daß es danach weitergeht.

Den Traum aufrecht erhalten

Die Sorge um das Bestehen seines Werks nach dem Krieg muß ihn getrieben haben, und so entstand in diesen letzten Kriegsmonaten seine überragende Erfindung. Seine Idee, bei einem Trockenrasierer eine flexible, gelochte Folie über hin- und hergehende Untermesser zu spannen, sollte das Kernstück des späteren Wiederaufbaus werden!

Glück im Frühjahr 1945 - die Amerikaner kommen

Meine Kompanie lag an der Oder, nördlich von Berlin, als US-Truppen im Frühjahr 1945 Frankfurt a. M. besetzten. Damit riß unser Briefkontakt ab. Erst im Sommer 1945 konnte ich aus einem Gefangenenlager in Holstein einem entlassenen Kameraden ein Lebenszeichen mitgeben. Vater soll es im Gefängnis erhalten und dem Boten aus Freude auf den Rücken gehauen haben. Wegen unerlaubten Besitzes von rotem US-Benzin hatte man ihn zwei Wochen in Untersuchungshaft genommen.

Sept. 1945 - der Weg nach Hause

In einem Viehwagen bin ich Anfang September völlig verhungert nach Frankfurt zurückgekehrt. Vom Südbahnhof aus lief ich die letzten Kilometer quer durch die zerstörte Stadt nach Hause, in banger Sorge, was ich dort vorfinden würde. Das Gebäude stand noch, und als ich am Gartentor ein Schild sah, daß man von alliierten Soldaten Radios zur Reparatur annahm, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Alle waren gesund, und die Wiedersehensfreude riesengroß. Ich war glücklich, daß ich wieder zu Hause war und daß Vater trotz allem seinen Humor nicht verloren hatte, der oft deftig und hintergründig, aber nie gehässig war. Er muß geahnt haben, was uns blühte, wenn er in seiner unnachahmlichen Art meinte, daß wir den Krieg verloren hätten und jetzt Coca Cola trinken müßten.

Ende 1945 - die Familie Braun war gesund

Es gab so vieles zu berichten, und ich konnte kaum erwarten, zu sehen, was Vater inzwischen aus seinem Rasierer gemacht hatte. Seine flexible Scherfolie fand ich einfach großartig, und wie hat er sich über meine rückhaltlose, ehrliche Anerkennung gefreut! Heute weiß ich, wie dringend er sie brauchte, bei aller nach außen gezeigten Robustheit.

Die Erkenntnis -

der Handbetrieb ist unsinnig

Vaters Idee, seinen Rasierer wie die Manulux mit der Hand anzutreiben, hatte sich nicht verwirklichen lassen. Die Finger erlahmten zu schnell, und das Gerät ließ sich nicht gleichmäßig führen. Ohne Netzanschluß ging es nicht, und da lag jetzt im Spätsommer 1945 auf einem Tisch in Vaters Schlafzimmer ein primitives Versuchsmuster. Wir mußten es noch an einen handelsüblichen Kleinmotor andrücken, damit es überhaupt lief. Das Herzstück, ein Scherblatt aus nur 0,05 mm starkem Stahlblech, hatte Karl Pfeuffer - sie nannten ihn später Vaters „Leibmechaniker" - mit einem einreihigen Lochwerkzeug in vielen einzelnen Schritten Reihe für Reihe gelocht. Auf einer Gehäuseseite hing es an zwei Knöpfen, auf der anderen zog es ein federnder Schlitten über den Messerkopf. Daß wir uns mit diesem Ding kaum rasieren konnten und das Blatt immer heraussprang, wenn es in den Bartstoppeln hängenblieb, tat unserer Begeisterung keinen Abbruch.

Okt. 1945 - eine Ausbildung in Vaters Firma

Erwin hatte sich schon früher nach Hause durchgeschlagen, mit dem Fahrrad von Halle an der Saale aus, wo er zuletzt Lehrer an der Heeres-Nachrichtenschule war. Manchmal denke ich noch an den 1. Oktober 1945, an dem wir beide in Vaters Firma in der Idsteiner Straße 91 anfingen. Erwin als Kaufmann und ich als Techniker.

Während er neben seiner Arbeit im Werk Betriebswirtschaft studierte, setzte ich meine Lehre fort und fing an, Vater beim Weiterentwickeln seines Rasierers zu helfen.

Erste Lichtblicke, Geschäfte mit US Soldaten

Im ausgebrannten Werksgebäude waren schon ein paar Räume wieder hergerichtet, und nach und nach meldeten sich die alten Mitarbeiter zurück.

Gott sei Dank hatten fast alle den Krieg glücklich überlebt. Es gab viel aufzuräumen und wenig zu produzieren. Anfangs stellten wir aus altem Wehrmachtsmaterial Trafos her, mit denen die US-Soldaten ihre 110 Volt-Radios an unser 220 Volt-Netz anschließen konnten.

Ohne Trafo ist damals manches amerikanische Gerät verschmort. Gut, daß wir auf diese drastische Weise etwas Arbeit bekamen.

.

Meine Lehrjahre bei MAX BRAUN

Im 1. Stock, über dem Eingang an der Kelkheimer Straße, hatte sich Vater ein provisorisches Büro eingerichtet. Ich erschrak ganz schön, als er mir sagte, ich solle dort in einer Ecke neben der Tür Anker für einen neuen Rasierermotor wickeln - ihn dabei immer im Rücken! Eine Wickelmaschine hatte er sich dafür schon ausgedacht. Der ganze Betrieb half mir, sie zu bauen, und nach einigen Wochen konnte meine Ankerwickelei losgehen. Weil der Rasierer am Netz betrieben werden sollte, war der Draht nur 0,07mm dünn. Immer wenn er riß, kamen Ermahnungen von hinten, manchmal auch ein Wurfgeschoß.

Wie man einen Elektromotor baut

Vaters Rasierermotor war einem Gleichstrommotor aus der Kriegsproduktion nachempfunden. Friedel Dorfschäfer zeigte mir, wie man Anker- und Feldspulen berechnet und die Anschlüsse ordnet. Alles mußte gut isoliert sein, der Kollektor sauber eingelötet und rundlaufend gedreht. Nach vielen Mühen und Pannen surrte schließlich das erste kleine Ding. Ich war mächtig stolz darauf.

Über die Materialbeschaffung nach dem Krieg

Der Kollektor machte uns viel Kummer. Fertig gab es in dieser Nachkriegszeit so etwas nicht zu kaufen - Kupfer nur gegen Altkupfer.

Unser ganzer Fahrzeugpark bestand damals aus einem alten, zerschossenen Fiat-Topolino, mit dem Vater den amerikanischen Truppen entgegengefahren war. Seine friedliche Absicht verkennend, hatten sie ihn unter Feuer genommen. Gottlob war ihm dabei nichts passiert! Mit diesem Topolino also fuhren wir nach Gustavsburg zur VDM, die er überredete, uns kleine Kupferprofile zu ziehen. Die wurden dann mit Phenolharz umpreßt.

So geht es nicht mit dem Rasierer-Motor

Anschließend fräste ich die Schlitze zwischen den Lamellen mit einer kleinen Maschine, die Lorch-Schmidt, eine Frankfurter Drehbankfabrik, nach langem Zureden für uns gebaut hatte. Es war schon eine Tragödie, wenn manchmal ein so aufwendig hergestelltes kleines Ding beim Aufpressen auf die Ankerwelle zerbrach.

Bald rächte sich, daß die Bauweise von einem Gleichstrommotor stammte. In den massiven Eisenteilen entstanden Wirbelstromverluste, und der Wirkungsgrad des Motors war schlecht. Einfacher gesagt: Er wurde heiß und war zu schwach.

Anfang 1946 - eine eigene Werkstatt

Weil unser Zusammenleben in seinem engen Büro nicht immer harmonisch verlief, hatte mir Vater schließlich erlaubt, in einem winzigen Raum im Zwischenstock eine eigene Werkstatt einzurichten, mit einem Zeichenbrett und auch einer kleinen Drehbank, die Vater von Lorch-Schmidt für mich ergattert hatte. Ich zeichnete und baute dort meine Motor-Version. Mit geänderten Feldspulen und geschichtetem Kern war sie besser an Wechselstrom angepaßt, hatte einen höheren Wirkungsgrad und war ein Stück kürzer. Es dauerte, bis ich Vater von meinem Vorschlag überzeugt hatte.

Das Scherblatt sollte 0,45mm Löcher haben

Inzwischen arbeitete er mit seinen Werkzeug- bauern Ernst Kunz, Karl Pfeuffer und Ernst Pauli intensiv an den Scherblättern. Nach dem ersten einreihigen Lochwerkzeug war schon ein mehrreihiges im Entstehen, aber wer konnte so viele kleine Löcher von nur 0,45mm Durch- messer in eine Schnittplatte aus Werkzeugstahl bohren? Wenn ein Bohrer abbrach, war alles verdorben.

Auf einem von Karl Pfeuffer gebauten Maschinchen haben auch Erwin und ich uns versucht. Wie schön, daß wir die ersten waren, die eine ganze Platte bohren konnten, ohne daß ein Bohrer darin steckenblieb. Das dauerte natürlich, und nachts träumte ich manchmal von den kleinen Spiralbohrern, wie sie beim Anbohren tanzten, bevor sie abbrachen.

"Wir" bekamen ein erstes Patent

Auf Karl Pfeuffers Werkzeugen entstanden zunächst nur Rundlöcher, die zum Rasieren längerer Bartstoppeln wenig taugten. Ein Experte hatte vor Stempelbrüchen gewarnt, falls ein Loch angeschnitten würde. Wir fanden aber heraus, daß getrost ineinandergestanzt werden konnte, und auf diese Weise auch längere Schlitze oder gemischte Muster aus Löchern und Schlitzen herzustellen waren. Später bekamen wir dafür das Deutsche Patent 940 095.

Nur die kleinen, halbmondförmigen Stanzabfälle mußten ständig mit Preßluft weggeblasen werden, damit sie die Schnittplatte nicht verstopften.

Ein Besuch im Sauerland

So extrem dünnes Stahlband war schwer zu beschaffen. Vater nahm mich einmal mit ins Sauerland, zu den Walzwerken Kuhbier. Als wir dort ankamen, herrschte Katastrophenstimmung. An unserem Scherblattmaterial war gerade ein 12-achsiges, schweres Walzgerüst zerbrochen. Welch ein Verlust damals.

Die Menge der Probleme steig

Die gelochten Blätter waren noch weich, sollten aber die Härte von Rasierklingen bekommen. Aber wie, und wer konnte da helfen?

Vater suchte in solchen Fällen überall Rat. Auch mit der Härteabteilung der Degussa stellten wir Versuche an, aber aus den Salzbädern kamen die Blätter zwar hart, aber verzogen und unbrauchbar. Vielleicht ließen sie sich wie Rasierklingen härten, die als glühende Bänder zwischen gekühlten Stahlbacken durchgezogen und dabei geglättet werden.

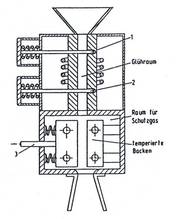

Die Braunsche Härtemaschine

Das brachte Vater auf die Idee, eine Härtemaschine für intermittierenden Betrieb zu bauen. In einem Schacht sollten die Blätter, eines nach dem anderen, glühend zwischen Stahlbacken fallen, die dann sofort zusammenschlugen. Nach kurzem Abkühlen sollten sie dann unten herausfallen und plan und hart sein. Dies alles automatisch und unter Schutzgas, damit die Blätter blank blieben.

Entwurf und Bau einer solchen Maschine sagen mehr über Max Braun als manche Worte. Da hat er, nur um mit seinem Rasierer weiterzukommen, eine ganz neue Technologie entwickelt. Und das alles in dieser Zeit.

Chrom-Nickel gegen Manulux Taschenlampen

Wie schwer war es damals, das hitzebeständige Chrom-Nickelmaterial für die hochbeanspruchten Bauteile zu beschaffen. Als begehrtes Tauschobjekt mußte auch da die Manulux helfen, die wir als erstes Nachkriegsprodukt schon wieder in kleinen Mengen herstellten.

Und die Maschine funktioniert

Ich übernahm es, die Muffel der Härtemaschine mit Heizwendeln zu versehen. Dann mußte ich die Hubmagnete und ihre elektrische Zeitsteuerung bauen, zum großen Teil aus altem Wehrmachtsmaterial, das sich noch im Hause fand. Wieder half mir Friedel Dorfschäfer, bei dem ich vieles lernen konnte, was ich durch den Krieg versäumt hatte. Endlich, nach langen Monaten, war es soweit. Die kleine Härtemaschine stand fertig im Labor und lief und hat von Anfang an gut funktioniert. Vater war kein Mann des Überschwangs, aber man konnte ihm die Genugtuung ansehen.

Im Nachhinein, es war eine sehr wichtige Maschine

Ganze Reihen dieser Maschinen haben wir später gebaut und Millionen von Scherblättern damit gehärtet. Ihr monoton klapperndes Geräusch, die blauen Schutzgasflämmchen und der eigentümliche Geruch nach Gas und verbranntem Öl sind eine fast wehmütige Erinnerung.

Keine Vorbilder für die Messerköpfe

Auch für die Messerköpfe gab es kein Vorbild. Wieder waren neue Wege zu finden. Nach anfänglichen Versuchen mit geschlitzten Rohren und Köpfen aus vollem Material, hatte Vater die Idee, gestanzte, gehärtete Stahlmesser in ein Druckgußteil einzugießen. Erste Versuche in dieser Richtung waren noch kurz vor Kriegsende gemacht worden. Auf seinen Werkzeugbau hatte Vater immer besonderen Wert gelegt und besaß dort ein Experimentierfeld, wie es nur wenige Konstrukteure haben.

Ernst Kunz und die anderen wußten, was er wollte. Mit welcher Hingabe arbeiteten sie an den Versuchswerkzeugen. Und die hatten es in sich. 40 Stahlmesser von nur 0,2mm Stärke unter hohem Druck in Aluminium einzugießen, war geradezu verwegen.

Anfänglich eine aufwendige Technik

Komplizierte Formplatten mußten aus glühendheißen Werkzeugen genommen und mit Messern gefüllt werden. Über Vorversuche mit wenigen Messern und leichter schmelzendem Zink tasteten sie sich vorsichtig heran. Wegen der hohen Temperaturen wählten sie schließlich Zwischenmagazine, die vorher mit Messern gefüllt werden konnten, ohne daß man sich dabei die Finger verbrannte.

Und es gab immer noch viel zu verbessern

Ernst Pauli baute später ein aufwendiges Block-Schnittwerkzeug für diese Messer. Nach dem Stanzen wurden sie als Schüttgut gehärtet. Das brachte nur ungleichmäßige Qualität und sollte uns später in der Weiterverarbeitung viel Kummer machen.

Die ersten gegossenen Messerköpfe waren noch plump und viel zu schwer für den kleinen Motor, der sie rasch hin- und herbewegen mußte. Unsere Handmuster vibrierten stark und wurden heiß. Gewicht mußte eingespart werden, und komplizierte Werkzeugänderungen waren nötig.

Nach dem Guß wurden die Messerköpfe plangefräst, an den Stirnflächen geglättet und dann zwischen Spitzen geschliffen. Die Aluminiumwangen mußten etwas zurückgesetzt werden, damit sie nicht auf dem Scherblatt rieben, sonst gab es beim Rasieren schwarze Streifen im Gesicht. Weil das Leichtmetall die Scheiben verstopfte, waren viele Schleifversuche nötig, aber die Schärfe der Messer blieb lange unzureichend.

Vater regierte zwar autoritär, aber kreativ

Vater regierte autoritär und war mit seinen Ideen immer so weit voraus, daß Erwin Herborn, unser Konstrukteur, und die anderen Mühe hatten nachzukommen.

Der Werkzeugbau wurde zur reinsten Versuchswerkstatt. Ich immer mittendrin, um Teile für meine Handmuster zu bekommen.

Es gab immer noch Lebensmittelmarken (bis 1950)

Bewundernswert, wie sich jeder einsetzte, damals in dieser außergewöhnlich harten Nachkriegszeit, in der wir alle ständig Hunger litten.

Für den Lohn in Reichsmark konnten wir ja nur kaufen, was es auf Lebensmittelmarken gab, und das war wenig.

Auch bei uns daheim ging es sehr knapp zu. Max Braun hielt nichts von Schwarzmarktgeschäften.

Herbst 1946 - Vaters Traum nimmt Gestalt an

Nach einigen Monaten hatte ich eine ganze Reihe Motoren gebaut und nahm mehrere davon auf einen Prüfstand. In einem ausgedienten Luftschutzkeller surrten sie Tag und Nacht. Mit ausgesuchten Lagern und besonderen Kohlebürsten erreichten wir immerhin schon mehr als einhundert Betriebsstunden.

Vater hatte inzwischen Preßwerkzeuge für ein glattes, rundes Gehäuse bauen lassen, so daß ich - Herbst 1946 muß es gewesen sein - unter seiner Aufsicht den ersten durchkonstruierten Rasierer zusammenbauen konnte. Es war ein erhebendes Gefühl, als er lief, und seine Unzulänglichkeiten konnten unsere Freude nicht schmälern.

.