Aus dem ELA-Geräteprogramm

Mikrophone und Mikroport

aus TELEFUNKEN-SPRECHER Heft 32/1965

In den letzten drei Heften des TELEFUNKEN-SPRECHERS berichteten wir über unser ELA-Verstärker-Programm und erwähnten die Zusammenfassung der Anlagenbaugruppen in Gestellzentralen. Nachfolgend wollen wir einen Überblick über die verschiedenen Mikrophone geben, die zum Aufbau einer ELA-Übertragungsanlage unerläßlich sind.

.

Das Tauchspulenmikrophon

Das wegen seiner Betriebssicherheit und Preiswürdigkeit in ELA-Anlagen am meisten verwendete Mikrophon ist das zur Gruppe der elektro-dynamischen Schallwandler gehörende Tauchspulenmikrophon. Es ist sofort einsatzbereit und benötigt zum Betrieb keine Hilfsspannungen. Man kann das Mikrophon ohne zusätzliche Verstärkung direkt an die Mikrophonvorverstärker der Reihe F oder an die Mikrophoneingänge der Vollverstärker ELA V317 und ELA V318 anschließen. Dabei sind Leitungslängen bis 200m zulässig, ohne daß die Qualität der Übertragung durch Verlust von hohen Frequenzen merkbar leidet.

Der Innenwiderstand der niederohmigen Tauchspulenmikrophone beträgt in der Regel 200 Ohm. Je nach Empfindlichkeitscharakteristik lassen sich die Tauchspulenmikrophone in drei Gruppen einteilen:

- (1) Mikrophone mit Kugelcharakteristik, d. h. der Schall wird aus allen Richtungen nahezu gleichmäßig aufgenommen.

- (2) Mikrophone mit Nieren- oder Kardioidcharakteristik, die eine Vorzugsaufnahmerichtung besitzen und entgegengesetzt zu dieser eine um 15... 20 dB verringerte Empfindlichkeit aufweisen.

- (3) Mikrophone für Nahbesprechung in lärmerfüllter Umgebung mit achtförmiger, bei hohen Frequenzen nierenförmiger Aufnahmecharakteristik.

.

Technik der Tauchspulenmikrophone

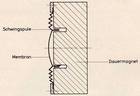

Bild 1 zeigt den schematischen Aufbau eines Tauchspulenmikrophons. In dem homogenen Magnetfeld des Ringkernluftspaltes bewegt sich die Schwingspule, die mit der Membran starr verbunden ist.

Bild 1. Schnitt durch das System eines Tauchspulenmikrophons (schematisch)

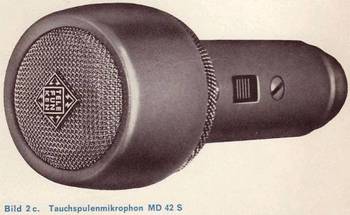

Die Bilder 2a, b und c zeigen je einen Typ dieser drei Gruppen.

.

Die Kondensatormikrophone

Werden höhere Qualitätsanforderungen an ELA-Anlagen gestellt oder sollen Mikrophone im Rundfunk- oder Fernsehstudiobetrieb eingesetzt werden, dann greift man zu Kondensatormikrophonen.

Diese nach dem elektrostatischen Umwand- lungsprinzip arbeitenden Mikrophone besitzen eine dünne Membran aus Metall- oder Polyesterfolie mit einer aufgedampften Goldschicht. Die Membran bewegt sich durch die auftreffenden Schallwellen und stellt zusammen mit einer Gegenelektrode einen im Rhythmus der Schallwellen variablen Kondensator dar. Die entstehenden Kapazitätsänderungen werden elektrisch ausgewertet.

.

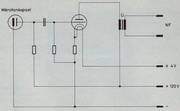

Beim röhrenbestückten Niederfrequenz-Kondensatormikrophon liegt zwischen Membran und Gegenelektrode eine Gleichspannung. Die Kapazitätsänderungen der Kondensatorbelegungen ergeben eine wechselnde Auf- und Entladung, die wiederum an einem parallel geschalteten Widerstand einen Spannungsabfall bewirkt, der den Bewegungen der Kondensatormembran und damit des Schallfeldes entspricht.

Das nachgeschaltete System einer Elektronenröhre verstärkt die Niederfrequenzspannung und dient gleichzeitig als Impedanzwandler, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, längere Anschlußleitungen zu verwenden.

.

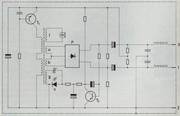

Bild 3 (weiter oben) zeigt das vereinfachte Prinzipschaltbild eines Kondensatormikrophons mit Verstärkerröhre. Wie aus der Schaltung zu ersehen ist, besitzt das Mikrophon keine eigene Stromversorgung. Für diesen Zweck stehen separate Netzgeräte als Einschubkassetten zum Gestelleinbau oder als tragbare Einheiten zur Verfügung.

Ähnlich wie die Tauchspulenmikrophone sind auch Kondensatormikrophone mit verschiedenen Empfangscharakteristiken lieferbar.

.

Während jedoch bei ersteren die Abweichung von der Kugelcharakteristik dadurch erreicht wird, daß der Einfluß des rückwärtigen Schallgeschehens auf die Membran durch akustische Verzögerungsleitungen, d. h. auf mechanischem Wege, erfolgt, hat man beim NF-Kondensatormikrophon eine andere Möglichkeit, die Empfangscharakteristik zu beeinflussen.

Eine zweite Membran, die sich auf der Gegenseite der festen Elektrode befindet, wird je nach gewünschter Empfangscharakteristik verschieden hoch elektrisch aufgeladen. Dadurch ergeben sich kugel-, nieren- oder achtförmige Richtcharakteristiken, die stufenweise oder stetig variiert und - falls erforderlich - auch durch Fernbedienung geändert werden können.

Bild 4 (rechts) zeigt als Beispiel das Mikrophon U 67 (System Neumann - Vertrieb Telefunken).

.

In Bild 5 ist das Prinzipschaltbild dar- gestellt.

Der Transistor T1, als Bestandteil eines Oszillators, erregt die beiden Schwingkreise I und II, wobei in Kreis I die Mikrophon- kapsel liegt. Die als Koppelspulen a und b arbeitenden Wicklungen speisen die Phasenbrücke P.

Wird jetzt der Kreis I durch die auf die Mikrophonkapsel wirkenden Schallwellen verstimmt, so entsteht am Ausgang der Brücke eine Spannung, deren Größe und Richtung von der Phasendifferenz zwischen den Spannungen an a und b abhängig ist.

Die Verwendung der Phasenkurve als Arbeitskennlinie ergibt einen großen Aussteuerbereich und geringe Verzerrungen. Durch eine automatische Regelschaltung werden Alterungs- und Temperatureinflüsse auf die frequenzbestimmenden Elemente kompensiert.

Bild 6 zeigt ein HF-Kondensatormikrophon mit nierenförmiger Empfangscharakteristik, in Transistorschaltung.

Die drahtlose Mikrophonanlage

Oft ist es wünschenswert, daß sich Redner und Vortragende bei Verwendung eines Mikrophons auf der Bühne oder im Saal frei bewegen können. Lange flexible Mikrophonleitungen fesseln den Sprecher zwar nicht an einen bestimmten Standort, jedoch gibt erst die drahtlose Mikrophonanlage »Mikroport« dem Vortragenden die volle Bewegungsfreiheit.

Vorgenannte Anlage (Bild 7) besteht im wesentlichen aus einem Kleinstsender mit daran angeschlossenem Milcrophon sowie einem Empfänger mit dazugehörender Lambda 1/4-Stabantenne.

Der Taschensender SK 1006 (links) ist transistorisiert und wird durch zwei Batterien, die im Gehäuse untergebracht sind, gespeist. Für die Besprechung stehen neben einem Handmikrophon mit Umhängevorrichtung auch Knopfloch- und Füllhaltermikrophone zur Verfügung. Als Sendeantenne dient das Mikrophonkabel, über das zugleich der Sender ein- und ausgeschaltet werden kann.

Der netzgespeiste Empfänger T 201 (rechts) besitzt außer dem Kontroll-Lautsprecher einen NF-Ausgang mit 1,55 V Nennpegel zum Steuern einer nachgeschalteten Verstärkeranlage für Lautsprecherwiedergabe. Die automatische Scharfabstimmung, kombiniert mit einstellbarer Rauschunterdrückung, sichert eine hohe Übertragungsqualität. Für größere Vortragsräume und ungünstige Empfangsverhältnisse können mehrere Empfänger im sogenannten Diversity-Betrieb zusammengeschaltet werden.

aus TELEFUNKEN-SPRECHER Heft 32/1965