Technische Informationen für den Fachhandel

Rund um die Schallplatte

aus TELEFUNKEN- Sprecher Heft 51/1970

Noch immer dreht sich die schwarze Scheibe auf dem Plattenteller. Sie wurde im Verlaufe ihrer 80jährigen Geschichte zwar wiederholt »abgeschrieben«, indem man ihr zum Beispiel bei der Einführung des Unterhaltungsrundfunks in den zwanziger Jahren und später in ernsthafter Konkurrenz zum Tonband ihr baldiges Ende voraussagte, doch läuft sie heute besser denn je.

Bedrängt, aber nicht verdrängt von diesen Massenmedien, hat die Schallplatte inzwischen einen Qualitätsstand erreicht, der sie immer mehr Freunde gewinnen läßt.

Noch vor nicht allzu langer Zeit war es ausschließlich die Schellackplatte mit 78 U/min, die uns zur Verfügung stand. Ihre kurze Spieldauer und die starken Spielgeräusche, bedingt durch die hohe Abtastgeschwindigkeit (Anmerkung : das ist Unsinn, es war das Plattenmaterial, zu 60% gemahlener Stein bzw. Basalt) , trugen ebenso wie die Eigenart des Plattenmaterials nicht dazu bei, der Schallplatte zum entscheidenden Durchbruch zu verhelfen.

Die 25cm und 30cm Langspielplatte (ab 1949)

Erst die Langspielplatte mit ihrer geringeren Umlaufgeschwindigkeit und die Einführung des Füllschriftverfahrens erhöhten die Spieldauer der Schallplatte soweit, daß auch längere Musikwerke darauf untergebracht werden konnten.

Mit neuentwickelten Plattenwerkstoffen ließ sich die Wiedergabequalität wesentlich steigern. Nachdem es gelang, auch Stereoschallplatten herzustellen, vermitteln diese heute ein Optimum an klanglicher Brillanz und Durchsichtigkeit. Das phonographische Klangphänomen - wiedergegeben mit einer HiFi-Anlage - übertrifft technisch den realen Klang einer Originaldarbietung.

Die Steigerung der Schallplattenqualität stellte natürlich an das Abspielgerät, das Abtastsystem und den Verstärker immer höhere Anforderungen. Erst nachdem diese im Laufe der Zeit realisiert wurden, wirkten sich die Verbesserungen der Schallplatte aus.

.

Blicken wir hier noch einmal zurück:

Die Herabsetzung der Drehzahl (von 78 auf 33 1/3 U/min) genügte nicht allein zum Verlängern der Spieldauer, es war auch eine größere Anzahl von Rillen auf der Schallplatte unterzubringen. Die Rillenbreite reduzierte man daher von 100um auf 60um bei der Langspielplatte. Durch diese Maßnahme konnte die Spieldauer einer 30cm-Platte von etwa 5 Minuten bei 78 U/min auf 25 Minuten bei 33 1/3 U/min erhöht werden.

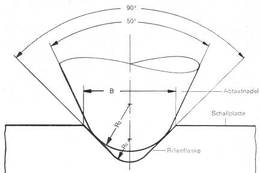

Mit dem Verringern der Rillenbreite mußte auch der Verrundungsradius der Abtastnadel entsprechend verkleinert werden. Bild 1 zeigt die Dimensionen von Rillen und Nadelprofilen bei den einkanaligen Normal-, Langspiel- und Stereoplatten.

.

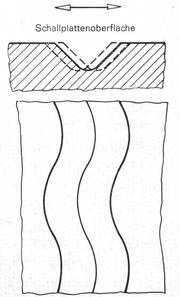

Die Monoplatte (Bild 2a)

Die Rille der Monoplatte enthält nur eine Information. Bei Mono-Aufnahmen bewegt sich der Schneidstichel in horizontaler Richtung und schneidet entsprechende mechanische Wellenzüge in die Lackfolie.

Die Abtastnadel wird beim Abspielen einer so geschnittenen Rille ebenfalls in horizontaler Richtung ausgelenkt (Bild 2a).

.

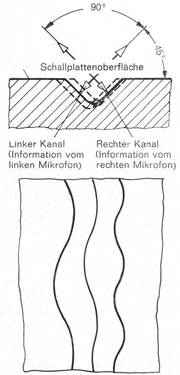

Die Stereoplatte (Bild 2 b)

Bei stereophonischen Schallaufzeichnungen werden hingegen zwei Informationen in einer Rille benötigt. Als günstigste Lösung bot sich die Zweikomponentenschrift an, bei der die Informationen der beiden Kanäle vom Schneidstichel unter 45° zur Schallplattenebene in die Lackfolie eingeschnitten werden (Bild 2 b).

Die linke Rillenflanke der Stereorille enthält die Information des linken Kanals, die rechte Rillenflanke die Information des rechten Kanals.

Die Rillenbreite

Wegen der 45°-Zweikomponentenschrift konnte man für die Stereorille keine konstante Breite festlegen. Da die Rillenbreite zwischen 40um und 120um schwankt, mußte man den Verrundungsradius der Abtastnadel nochmals verringern. Nach DIN 45 500 ist er auf 15 ±3um festgelegt.

.

Abmessungen und Normung

Für die Fertigung von Schallplatten sind eine große Anzahl von Normen zu beachten. Diese sollen u. a. sicherstellen, daß Schallplatten einer beliebigen Herstellerfirma auf einem Abspielgerät einer anderen Firma einwandfrei abgespielt werden können.

Die bekanntesten Normen sind z. B. die Umdrehungszahlen 33 1/3, 45 und 78 U/min sowie die Plattendurchmesser 17,5 und 30cm. Das Abspielen einer Schallplatte auf einem Plattenwechsler wäre aber auch dann unmöglich, wenn die Ein- und die Auslaufrille, die Dimensionierung des Mittelloches und die Dicke der Schallplatte nicht einer Norm entspräche.

Für die Ausführung der Abtastsysteme und der Abtastnadeln ist die Normung des Schneidfrequenzganges, der Aussteuerung und der Rillenform der Schallplatten unerläßlich. Die wichtigsten Kenndaten der Schallplatten enthält die nachstehende Tabelle.

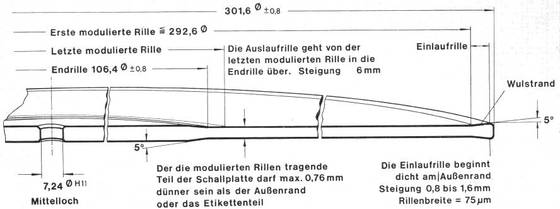

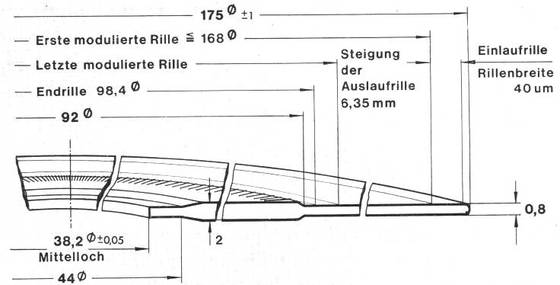

Schnitt durch eine 30-cm-Stereoschallplatte

Bild 3 zeigt den Schnitt durch eine 30-cm-Stereoschallplatte mit Wulstrand, auch Grooveguardplatte genannt. Wie zu erkennen, sind bei dieser Platte das Innenteil und der äußere Rand gegenüber dem Teil, der die modulierte Rille trägt, stärker ausgeführt. Das hat den Vorteil, daß sich bei aneinanderliegenden Schallplatten (z. B. im Stapel eines Plattenwechslers) jene Rillen, die die Modulation enthalten, nicht gegenseitig berühren.

.

Die Einlaufrille beginnt direkt am Außenrand der Schallplatte und läuft mit einer Steigung von 0,8 ... 1,6mm zur ersten modulierten Rille. Damit die Abtastnadel beim Aufsetzen sicher von der Einlaufrille gefaßt und ohne zu rutschen über die um 5° geneigte Schräge des Wulstrandes zur ersten modulierten Rille geführt wird, ist die Einlaufrille in einer Breite von 75um geschnitten.

Kennrillen zwischen den einzelnen Aufzeichnungen und die Auslaufrille sind ebenfalls 75um breit geschnitten. Damit werden alle Kräfte, die infolge der größeren Rillensteigung und bei der Einleitung der Endabschaltung auf die Abtastnadel wirken, mit Sicherheit aufgenommen.

Schnitt durch eine 17,5cm Schallplatte

Bei dem im Bild 4 dargestellten Schnitt durch eine 17,5cm Schallplatte (mit 45 U/min) ist lediglich das Mittelteil verstärkt. Werden solche Platten gestapelt, so können sich die modulierten Rillen der übereinander liegenden Platten ebenfalls nicht berühren, weil das die Rillen tragende Teil schwächer ist als das Mittelteil.

.

Zur besseren »Mitnahme« beim Abspielen gestapelter 17,5cm Schallplatten auf einem Wechsler sind entweder am Außenrand des Mittelteils mehrere 0,15mm hohe Rippen angebracht, oder das im Mittelloch sitzende Zentrierstück ist mit entsprechenden Zapfen versehen. Die Rippen bzw. Zapfen fassen gegeneinander und vermeiden das Rutschen der Platten während des Abspielvorganges.

Schallplatten-Kenndaten aus dem deutschen DIN Blatt

| Drehzahl U/min | 78 | 45 | 33 1/3 |

| _______________________ | __________________ | ________________ | _____________ |

| Normblatt: DIN | 45533 | Mono 45536 | Mono 45537 |

| Stereo 45546 | Stereo 45547 | ||

| 1 Umdrehung in | 0,77 Sek. | 1,331 Sek. | 1,8 Sek. |

| Nenndurchmesser ⌀ | 30cm (300mm ±3mm) | 17,5cm (175mm ±1mm) | 30cm (301,6mm ±0,8mm) |

| 1. modulierte Rille, ⌀ | 290 mm | <168mm | <292,6mm |

| Rillengeschwindigkeit | bei ⌀290: V=119 | bei ⌀168: V=40,0 | bei ⌀290: V = 50,6 |

| V = cm/s | bei ⌀100: V = 41 | bei ⌀100: V=23,5 | bei ⌀100: V = 17,4 |

| Endrille, ⌀ | 86 mm ±1mm | 98,4mm-2mm | 106,4mm ±0,8mm |

| Breite der modulierten | >100 um | Mono: >50um | Mono: >50um |

| Rille | Stereo: >40uim | Stereo: =>40um | |

| Rillenwinkel | 88 ±2° für alle Rillen | ||

| Rillengrundradius | 30um | Mono: 10um | Mono: 10um |

| Stereo: 5um | Stereo: 5um | ||

| Schneidfrequenzgang (us) | 50, 450, 3180 | 75, 318, 3180 | 75, 318, 3180 |

| Vollaussteuerung cm/s, | 16 | Mono: 12 | Mono: 10 |

| 1000 Hz | Stereo: 8/Kanal | Stereo: 8/Kanal | |

| Länge einer 50-Hz- | 290mm: 23,7mm | 168mm: 7,9mm | 290mm:10mm |

| Schwingung bei Rillen-⌀ | 100mm: 8,13mm | 100mm: 4,71mm | 100mm: 3,5mm |

| Länge einer 15000-Hz- | 290mm: 0,079mm | 168mm: 0,027mm | 290mm: 0,034mm |

| Schwingung bei Rillen-⌀ | 100mm: 0,027mm | 100mm: 0,016mm | 100mm: 0,012mm |

.

Kräfte in der Rille

Waren bei der Schellackplatte Auflagekräfte der Abtastnadel (allermeist eine austauschbare Stahlnadel) von 45p und mehr durchaus üblich, so erfordert die Langspielplatte aus Gründen der Plattenabnutzung wesentlich kleinere Werte.

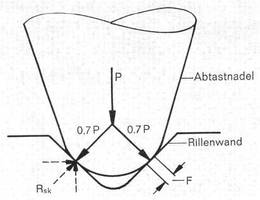

Wie Bild 5 zeigt, liegt die Abtastnadel mit ihrer verrundeten Kuppe etwa in der Mitte der Rillenflanken auf. Da der Druck der Nadel unter 45°-Neigung auf die Rillenwände wirkt, beträgt er an den Auflageflächen entsprechend dem Parallelogramm der Kräfte nur 0,7p, bei einer Auflagekraft von 3p also nur 2,1p.

Theoretisch dürfte die Nadelkuppe die Rillenflanken nur punktförmig berühren. Durch die Elastizität des Plattenmaterials wird sich jedoch eine Berührungsfläche ausbilden. Nimmt man an, der Durchmesser der Berührungsflächen beträgt 5um, so übt der verhältnismäßig geringe Auflagedruck doch einen erheblichen Flächendruck aus. Es wirken 2,1p auf eine Kreisfläche von 0,2 x 10hoch6 cm2. Auf 1cm2 bezogen, beträgt somit der spezifische Druck 10.000 kp.

Das entspricht dem Gewicht von 13 Volkswagen. Verkleinert man den Nadelverrundungsradius, so verringern sich die Berührungsflächen an den Rillenflanken hierzu im Quadrat. Bei gleicher Auflagekraft steigt somit der Flächendruck im umgekehrten Verhältnis unzulässig hoch an.

.

Was kann man dagegen tun ?

Aus diesem Grunde muß man die Auflagedrücke entsprechend reduzieren. Beim Abspielen einer Schallplatte wird die Abtastnadel von der modulierten Rille zu den gleichen Bewegungen gezwungen, wie der Schneidstichel sie beim Schneiden der Lackfolie ausführte.

Wegen der hierbei auf die Abtastnadel wirkenden Kräfte muß der Auflagedruck des Abtastsystems so bemessen sein, daß auch bei höchsten Auslenkgeschwindigkeiten die Abtastnadel sicher geführt wird.

Sie darf nicht an einer der 45° geneigten Rillenflanken hochsteigen und ihre Führung an der gegenüberliegenden Rillenflanke verlieren. Ein zu gering eingestellter Auflagedruck kann deshalb Verzerrungen in der Wiedergabe verursachen.

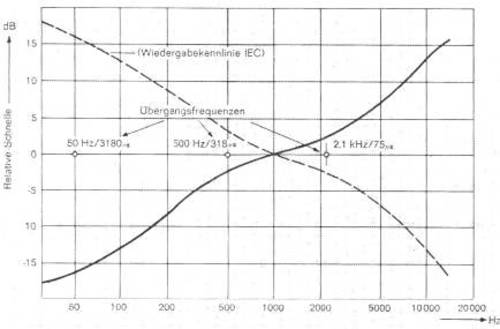

Frequenzgang

Der Frequenzgang der Schallplatte ist, wie im Bild 6 festgelegt, für alle Plattensorten gleich. Bei seiner Darstellung ist als Ordinate nicht die Amplitude der Auslenkung, sondern die "Schnelle" aufgetragen.

.

Unter Schnelle versteht man die Geschwindigkeit, mit der die Nadelspitze von der Rille ausgelenkt wird. Die Amplitude der Auslenkung und die Frequenz bestimmen die Dynamik und die Höhe des Tones. Der Zusammenhang zwischen Schnelle (s) und Auslenkung (a) ist folgender:

s = a • co

Das Maß für die Schnelle ist cms hoch -1. Die Auslenkung a wird in um (Mikrometer) angegeben, co ist die Kreisfrequenz 2^f.

Verschiedentlich wird die Aussteuerung der Schallplatte statt in Schnelle auch in der ihr verhältnisgleichen Lichtbandbreite (LB) angegeben. Diese kann bei geeigneter Beleuchtung direkt auf der Schallplatte gemessen werden. Sie entsteht durch Reflexion des Lichtes an den Rillenflanken.

Die Festlegung des Schneidfrequenzganges geschah aus folgenden Gründen: Um eine längere Spielzeit zu erzielen, mußte man die tiefen Frequenzen stark absenken. Würden die Platten mit konstanter Schnelle (= linarem Frequenzgang) geschnitten, so ergäben sich mit abnehmender Frequenz immer größere Amplituden (Rillenauslenkungen).

Die Amplitude eines 40Hz-Tones wäre dann zum Beispiel 10 mal so groß wie die eines 400Hz-Tones. Große Amplituden bedeuten aber große Rillenauslenkungen und damit auch große Rillenabstände.

Die Vorteile der Schneidkennlinie

Die Folge ist, daß sich weniger Rillen auf der Platte unterbringen lassen und die Spieldauer gering bleibt. Durch die deuliche Absenkung der tiefen Frequenzen wird hingegen erreicht, daß bei gleicher Aussteuerung des Schneidkopfes durch das Aufnahmemikrofon der Platzbedarf des 40Hz-Tones nicht größer ist als der des 400Hz-Tones.

Das Absenken der Tiefen auf der Schallplatte ist jedoch begrenzt, denn die Wiedergabe kann nur mit einer dem Schneidfrequenzgang gegenläufigen Entzerrung erfolgen (siehe Bild 6, gestrichelte Kurve). Dabei wird außer dem Nutzpegel auch der Störpegel in den Tiefen mit angehoben (mechanische Erschütterungen, hervorgerufen durch den Antrieb und das magnetische Streufeld des Motors).

Aus diesem Grunde bildet der genormte Frequenzgang einen Kompromiß zwischen möglichst langer Spieldauer und möglichst kleinem Störgeräusch durch den Antrieb. Um das Platten-Rauschen, das durch die Reibung zwischen der Abtastnadel und der Schallplatte entsteht, zu unterdrücken, werden zunächst die Frequenzen über 3.000 Hz angehoben.

Das in den Höhen besonders starke Platten-Rauschen wird dann bei der Wiedergabe durch die gegenläufige Entzerrung entsprechend geschwächt. Wegen der mit wachsender Aussteuerung zunehmenden Spurverzerrungen ist die Anhebung der Höhen begrenzt.

Abtastverzerrungen

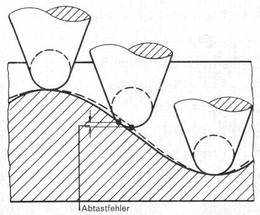

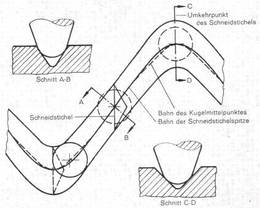

- Bild 7 - Spurverzerrung und Klemmeffekt in der Seitenschriftrille. Die Bahn des Mittelpunktes der Abtastnadel weicht von der Bahn der Schneidstichelspitze ab. Form und Führung des Schneidstichels ergeben eine unterschiedlich breite Rille (entsprechend dem Kosinus der Rillensteigung). Die Abtastnadel wird angehoben. Schnitt A-B.

Beim Abtasten einer Schallplatte können nichtlineare, geometrisch bedingte Verzerrungen auftreten. Sie haben ihre Ursache darin, daß die Rille von einem dreieckförmigen Schneidstichel geschnitten und von einer kugelförmigen Nadel abgetastet wird.

Die Abtastnadel kann dabei nicht exakt die gleichen Bewegungen ausführen wie der Schneid-stichel. Vorgenannte Verzerrungen machen sich besonders stark bei den inneren Rillen bemerkbar, da bei diesen, im Gegensatz zu den äußeren Rillen, die Rillengeschwindigkeit wesentlich kleiner ist und die aufgezeichneten Informationen deshalb eng zusammengedrängt sind (siehe Tabelle: Schallplatten-Kenndaten).

Die Klemmeffekte

Aus Bild 7 ist zu ersehen, daß der Weg des Kugel-Mittelpunktes von dem der Schneidstichelspitze bei Seitenschrift abweicht. Hierbei treten außerdem Klemmeffekte auf, weil Form und Führung des Schneidstichels bedingen, daß die Rillenbreite nur an den Umkehrpunkten der Stichelbreite entspricht. Die Abtastnadel wird in der verengten Rille angehoben. Weitere Spurverzerrungen in der Stereorille liegen in der Tiefenschrift begründet.

Wie Bild 8 zeigt, bewegt sich der Mittelpunkt einer Kugel nicht entsprechend der sinusförmigen Aufzeichnung, sondern längs einer verzerrten, hier gestrichelt dargestellten Kurve.

Bei dem von TELDEC »TELEFUNKEN-DECCA« entwickelten »Royal Sound«- Aufnahmeverfahren sind die bekannten Mängel der Spur- und Klemmverzerrungen beseitigt.

Mit Hilfe eines Tracingsimulators (TELEFUNKEN-Sprecher, Heft 32/65 und Heft 47/68) werden die geometrischen Abtastverzerrungen, die sich aus den unterschiedlichen Abmessungen zwischen Schneidstichel und Abtastnadel ergeben, bis in die letzten Rillen kompensiert.

.

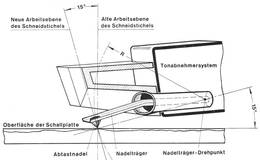

Der vertikale Spurfehlwinkel

Auch der vertikale Spurfehlwinkel bildet eine Verzerrungsursache. Sie liegt darin begründet, daß sich der Schneidstichel auf einer Ebene bewegt, während die Abtastnadel einen Kreisbogen um einen Drehpunkt oberhalb der Schallplattenebene beschreibt.

Diese Verzerrungen lassen sich weitgehend vermeiden, wenn die Kreisbahn der Nadelspitze die Schneidebene des Stichels tangiert (Bild 9).

Da die Tangierung aus abtasttechnischen Gründen bei der senkrechten Schneidebene nicht möglich ist, wurde diese in einem internationalen Übereinkommen der Herstellerfirmen um 15° gegenüber der Senkrechten geneigt (siehe auch TELEFUNKEN-sprecher, Heft 48/68, Seite 23).

W. Loos im TELEFUNKEN- Sprecher Heft 51/1970