Stereo-Klang nicht nur im Wohnzimmer

aus TELEFUNKEN-SPRECHER Heft 48/1969

Nicht immer wird es Ihnen möglich sein, eine zweite Stereo-Anlage zu verkaufen, wenn Ihr Kunde in mehreren Räumen Stereo-Wiedergabe wünscht. Fast täglich erreichen uns Anfragen, in denen darauf hingewiesen wird, daß der Anschluß von Zusatzlautsprechern doch früher bei den Röhrengeräten durchaus üblich war. Das ist richtig, denn bei Röhrengeräten, die mit einem Ausgangs- transformator versehen sind, bereiteten solche Schaltungen keine Schwierigkeiten.

Bei den heute üblichen Rundfunkgeräten werden jedoch überwiegend die sogenannten »eisenlosen Endstufen« verwendet, d. h. Transistor-Schaltungen im Gegentaktbetrieb. Hierbei entfällt der Ausgangstransformator als Anpassungsübertrager.

.

Im TELEFUNKEN-Sprecher, Heft 40. haben wir bereits auf die Vorteile dieser Endstufen-Schaltung hingewiesen und dabei erläutert, daß Verzerrungen und Phasendrehungen wegfallen, die bei Röhrengeräten in der Nähe der oberen und unteren Grenzfrequenz kaum zu vermeiden sind. Es ist deshalb bei volltransistorisierten Geräten eine bessere Wiedergabegüte und ein sehr breiter Frequenzbereich bei geringem Klirrfaktor zu erwarten - wie es von HiFi-Geräten nach DIN 45 500 gefordert wird.

Verstärker und Steuergeräte verfügen meist nur über einen Anschluß je Kanal, an den je eine Lautsprecherbox mit bestimmter Impedanz angeschaltet werden kann. Bei Parallel-Anschluß mehrerer Lautsprecherboxen begeht man einen schwerwiegenden Fehler, weil dann die End-Transistoren überlastet - und in den meisten Fällen zerstört - werden, wenn nicht - wie bei besonders hochwertigen Steuergeräten - die Endstufe elektronisch abgesichert ist.

.

Mit den folgenden Hinweisen

Mit den folgenden Hinweisen soll gezeigt werden, wie man trotz dieser Schwierigkeiten solche »Lautsprecher-Anlagen« installieren kann. Dabei sei eine Vorbemerkung vorausgeschickt:

Grundsätzlich wird ein transistorisierter Verstärker dann seine größte Leistung abgeben, wenn an ihn die niedrigste noch zulässige Last, das heißt eine Klangbox mit entsprechend kleiner Impedanz, angeschlossen ist.

Kann ein Verstärker z. B. 30 W je Kanal an eine 8-Ohm Box liefern, dann wird eine 4-Ohm-Box vom gleichen Verstärker 40 W und mehr erhalten. Das bedeutet also, daß bei geringerer Impedanz mehr Leistung verfügbar ist. Weil jedoch stets ein Minimum an Impedanz vorhanden sein muß, damit die Endstufen des volltransistorisierten Verstärkers nicht zerstört werden, ist natürlich auch bei parallelgeschalteten Lautsprechern diese »Mindestimpedanz« einzuhalten.

.

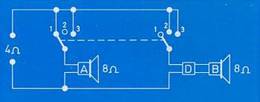

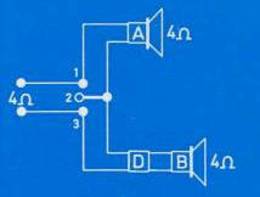

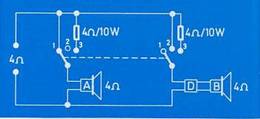

Die in Bild 1 dargestellte Schaltung - hier wie auch im folgenden jeweils für einen Kanal gezeigt - ist einfach und doch vorteilhaft. Man sollte sie dort anwenden, wo Stereo-Klang in zwei Räumen - seltener nur in einem Raum - gewünscht wird. Dabei gelten folgende Vorsichtsmaßregeln:

a) Ermittlung der geringsten Impedanz je Kanal, die gerade noch zulässig ist, ohne daß die Transistoren der Endstufen des Verstärkers gefährdet werden. Das sind in der Regel 4 Ohm. Sollten Zweifel über den Wert bestehen, so ist das Schaltbild oder eine Service-Anleitung zu Rate zu ziehen, bei dem an dem Symbol der Lautsprecherbuchsen dieser Wert steht.

b) Unter Berücksichtigung der ermittelten Impedanz des bereits vorhandenen Hauptsystems (in den Bildern 1 bis 4 mit A bezeichnet) sollte das Zweitlautsprecher-System (B) ausgewählt werden, das Ihnen gestattet, eine der Schaltungen nach Bild 1 bis 4 durchzuführen.

c) Für die Schaltungen nach Bild 1, 3 und 4 ist je Kanal ein Zweifach-Verbund-schalter mit drei Schaltstellungen erforderlich.

Für die Anordnung in Bild 2 benötigt man nur einen einpoligen Drei-Positions-Schalter je Kanal oder für beide Kanäle zusammen einen Zweifach-Verbundschalter mit drei Schaltstellungen.

Ein Zweifach-Verbundschalter

Die Anordnung in Bild 2 ist gleichfalls schaltungstechnisch einfach. Sie sollten diese empfehlen, wenn Stereo-Wiedergabe meist nur mit dem System A oder B in einem Raum gehört wird, selten in beiden Räumen.

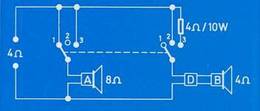

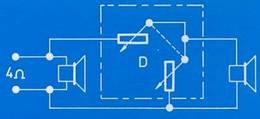

Die in den Bildern 3 und 4 gezeigten Schaltungen sind zwar denkbar, jedoch nicht unbedingt zu empfehlen. In Bild 3 würde die kombinierte Impedanz eines 8 Ohm- und eines 4-Ohm-Lautsprechers ungefähr 2,7 Ohm betragen, wenn nicht der eingebaute Widerstand in Reihe mit dem 4-Ohm-Lautsprecher bei Reihenschaltung installiert wäre. In Bild 4 würde die Impedanz von zwei 4-Ohm-Lautsprechern den halben Wert - also 2 Ohm - ergeben, wären nicht zu den 4-Ohm-Lautsprechern bei gleichzeitig arbeitenden Systemen Reihenwiderstände vorgesehen! Gegen die Anordnung in Bild 3 und 4 werden sich besonders die HiFi-Spezialisten wenden, weil durch Reihenwiderstände die Wiedergabequalität des volltransistorisierten Verstärkers leidet.

Bei der Installation der Lautsprecheranlage ist sowohl beim System A als auch beim System B der richtige Phasenanschluß zu beachten. Die meisten Lautsprecher sind hinsichtlich ihrer Polarität gekennzeichnet (z. ß. durch farbige Leitungen, Farbpunkte oder die Form der Stifte am Normstecker). Ist die Polarität nicht erkennbar, so kontrolliert man die richtige (gleiche) Phasenlage der Lautsprecher am einfachsten unter Zuhilfenahme einer Stereo-Testplatte.

Bei der Betrachtung von Zweilautsprecher-Anlagen für andere Räume (z.B. Küche oder Schlafzimmer) taucht häufig die Frage auf, ob dort Lautsprecherboxen von derselben Güte und Preisklasse zu verwenden sind, wie jene im Wohnzimmer. Dazu ist zu sagen, daß für diesen Zweck durchaus auch preisgünstigere Lautsprecherboxen gewählt werden können. Wenn die gewünschte Anordnung allerdings die Möglichkeit einschließt, nur die Zweitlautsprecher zu betreiben (z. B. durch Um- bzw. Abschalten der Hauptlautsprecher), sollte man stets Lautsprecherboxen vorsehen, deren Nennbelastbarkeit groß genug ist, die gesamte vom Verstärker angebotene Energie aufzunehmen.

.

Die Positionierung des Umschalters

Den Umschalter für die Lautsprechergruppen ordne man möglichst in der Nähe des Verstärkers (Steuergerätes) an, damit aus Sicherheitsgründen die Lautstärke zurückgestellt werden kann, wenn die Umschaltung erfolgt. Im allgemeinen stellt man die Lautstärke direkt am Verstärker (bzw. Steuergerät) ein.

Besteht jedoch der Wunsch, die Lautstärke eines Zweitlautsprechers (B) unabhängig von den Hauptsystemen (A) zu verändern, dann müssen Dämpfungsglieder vor die entsprechenden Lautsprecher geschaltet werden. Hierzu eignen sich aber nicht die normalen Schichtdrehwiderstände, weil die auftretenden Belastungen zu groß sind und eine verzerrungsfreie Lautstärkeeinstellung besondere Maßnahmen erfordert.

Der Widerstand des Lautsprechersystems wächst mit zunehmender Frequenz, während der eines Potentiometers von der Frequenz unabhängig ist. Es entstehen daher bei Verwendung normaler Potentiometer in Reihen-, Parallel- oder Spannungsteilerschaltung lineare Verzerrungen bei der Wiedergabe.

.

Aufbau und die Schaltung

Den grundsätzlichen Aufbau und die Schaltung eines L-Dämpfungsgliedes zeigt Bild 5. Dabei ist zu beachten:

a) Die Belastbarkeit eines Dämpfungsgliedes muß mindestens so groß sein wie die zulässige Leistungsaufnahme des Lautsprechers.

b) Der Nennwiderstand des Dämpfungsgliedes und die Impedanz des damit verbundenen Lautsprechers müssen gleichgroß sein. Die Impedanz des Lautsprechers und die Widerstandswerte der Dämpfungsglieder dürfen jedoch bis zu 20 % aufgerundet werden.

In diesem Zusammenhang taucht häufig die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, für beide Stereo-Kanäle einen gemeinsamen »Tieftöner« zu verwenden. Dieses Problem wurde bereits im TELEFUNKEN-Sprecher, Heft 40. Seite 33 ausführlich behandelt!

Wenn Ihr Kunde gerade beabsichtigt, eine komplette Stereo-Anlage mit vier oder mehr Lautsprechersystemen zu installieren und noch keine Lautsprecherboxen besitzt, sollten Sie eine »Impedanz-Planung« vornehmen. Wenn Sie dabei bedenken, daß der Umschalter für diese Lautsprecheranlage in unmittelbarer Nähe des Verstärkers angebracht wird, kann vielleicht sogar auf das Dämpfungsglied (D) verzichtet werden. Man hat dann allerdings auch nicht die Möglichkeit, im Nebenraum die Lautstärke der Lautsprecherbox (B) unabhängig vom Hauptsystem (A) zu regulieren. Stereo - Lautsprecher in verschiedenen Räumen; damit hat Ihr Kunde Stereodarbietungen, wo immer er sich befindet.

B. v. Falkenstein aus TELEFUNKEN-SPRECHER Heft 48 1969

.