Rund um den Tonarm (Heft 48/1969)

aus TELEFUNKEN-SPRECHER Heft 48/1969

.

Vorwort über die beiden Audio-Bereiche von AEG-Telefunken nach 1945

.

- Anmerkung : Telefunken war von Anfang an in 2 diametrale Konzernbereiche Audio unterteilt, in die Voll-Profi- Produkte aus dem Studio-Bereich und die Konsumer- Produkte. Die Voll-Profis wußten sehr genau, mit welchem Aufwand man welche Qualität bekommt und welche Komponenten dazu notwendig waren. Deren einzubauende Plattenspieler waren EMT Empfehlungen oder sie wurden sogar von EMT zugekauft. Die Konsumer-Entscheider kauften den/die Spitzenplattenspieler von Thorens dazu, die mittleren und unteren Qualitätsgruppen wurden in Berlin entwickelt und gefertigt. Darum sind die nachfolgenden Artikel mit Vorsicht zu lesen.

.

- Anmerkung 2 : Diese TELEFUNKEN-SPRECHER Hefte sind für Rundfunk- und Fernseh-"verkäufer" gemacht. Darum ist das hier das niedrigste technische Niveau für unbedarfte Verkäufer, damit die überhaupt wenigstens etwas mitreden konnten. Von einem Berater/Verkäufer in einem Hifi-Studio wurde wesentlich mehr erwartet.

.

Die an einen Tonarm gestellten Forderungen sind seit Einführung der Stereofonie weitaus höher als bei der bisherigen Monoabtastung. Das gilt insbesondere für Tonarme, die den Bedingungen der Heimstudiotechnik (HiFi) nach DIN 45 500 entsprechen sollen.

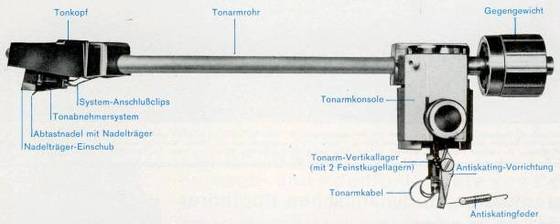

Die Aufgabe des Tonarmes besteht darin, das Tonabnehmersystem während des Abspielvorganges fest und sicher zu halten und ohne Beeinflussung des Frequenzganges exakt über die Schallplatte zu führen.

Die Qualitätsforderungen an einem Präzisions-Tonarm erstrecken sich auf

die Tonarmgeometrie und den sich hieraus ergebenden Abtastfehlwinkel, die Tonarmentlastung und Auflagekraft-Einstellung, die Torsionssteifigkeit und die Tonarmresonanzen, die Bewegungshemmung durch Lagerreibung, den Skating-Effekt, das Tonabnehmersystem.

Jeder dieser aufgeführten Punkte ist für die Wiedergabequalität mehr oder weniger entscheidend.

.

Rückblick

Als man noch Tonarme hatte, deren Systeme mit Auflagekräften von 10 oder

mehr Pond die Monoschallplatte abtasteten und die Abtastnadeln also mehr oder minder die Tonrille verformten, waren die heute geforderten Eigenschaften noch ohne große Bedeutung.

In dem Maße aber, wie die Auflagekraft und damit die Auslenkkraft des Nadelträgers sich stetig verringerten, erfüllten solche Tonarme nicht mehr die an sie gestellten Ansprüche. Diese Erkenntnisse führten bei TELEFUNKEN zu neuen Tonarmkonstruktionen, bei denen das Tonabnehmersystem mit geringem Auflagedruck - unter allen Betriebsbedingungen - sicher und verzerrungsfrei die Schallplatte abtastet.

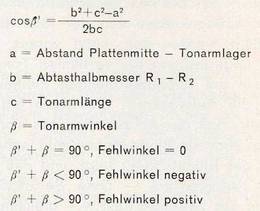

Die Tonarm-Geometrie und der tangentiale Abtast-Fehlwinkel

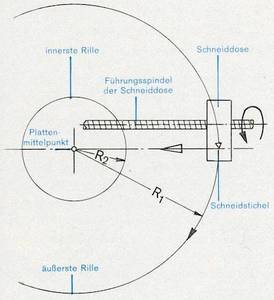

Die Abtastnadel eines Tonabnehmersystems kann die Plattenrille nur dann einwandfrei abtasten, wenn die Nadel durch die Rillenflanken gezwungen wird, die gleichen Bewegungen durchzuführen, wie im Aufnahmestudio der Schneidstichel beim Schneiden der Lackfolie.

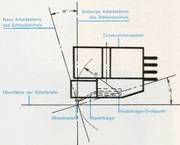

Der Schneidkopf mit dem Stichel gleitet (wie der Support (Schlitten) einer Drehbank) an einer Präzisions-Führung, die parallel zur Schallplatten-Oberfläche (und radial zum Platten-Mittelpunkt) verläuft.

.

Sie können die beiden Bilder vergrössern - einfach drauf klicken.

.

Das Tonabnehmersystem jedoch ist am Ende eines Leichtmetallarmes befestigt, der an seinem anderen Ende neben dem Plattenteller (der Einfachheit halber) um eine senkrechte Achse drehbar gelagert ist. (Bild 2 b).

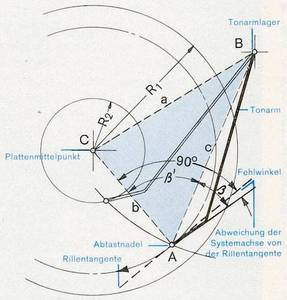

Die Abtastnadel des Tonabnehmersystems beschreibt somit im Gegensatz zum Schneidkopf einen Kreisbogen auf der Schallplatte. Da jedoch aus technischen Gründen die Längsachse des Tonabnehmersystems immer möglichst tangential zur Tonrille stehen soll, muß der Tonkopf zum Tonarm einen bestimmten Winkel einnehmen.

Wie Bild 2 b zeigt, resultiert der günstigste Tonarmwinkel ß aus dem Abstand a, der Tonarmlänge c und den größten und kleinsten Rillenhalbmessern R-i und R2.

Alle TELEFUNKEN-Tonarme sind so dimensioniert, daß der tangentiale Abtastfehlwinkel über den gesamten Schallplattenradius hinweg kleiner als 2° bleibt.

.

Tonarm-Entlastung und Auflagekraft-Einstellung

Das einwandfreie Arbeiten eines Tonabnehmersystems erfordert auch eine entsprechende Masse des Tonarmes. Diese darf aber nicht zu groß sein, da sie sonst bei welligen Schallplatten der Auf- und Abbewegung des Armes eine zu große Trägheit entgegensetzt.

Da sich der größte Teil der Masse eines Tonarmes vor den Lagerachsen befindet, erfolgt die Entlastung des Armes entweder durch eine Feder oder durch ein hinter der Vertikalachse angebrachtes Gegengewicht. In beiden Fällen soll sich der Arm im Schwebezustand parallel über der Schallplatte befinden. Der Schwerpunkt des Tonarmes liegt dann im Schnittpunkt der horizontalen und vertikalen Achse.

Bei Abspielgeräten der (preiswerten) Konsumer-Klasse nimmt man die Tonarm-Entlastung ausschließlich mit einer Feder vor. Das Einstellen der Auflagekraft geschieht dann entweder durch entsprechendes Verringern der Federspannung oder - wie bei TELEFUNKEN-Tonarmen - durch örtliche Veränderung des Federangriffspunktes. Dies Verfahren hat gegenüber dem erstgenannten den Vorteil, daß sich die Auflagekraft bei unterschiedlicher Arbeitshöhe (Wechslerbetrieb) weniger verändert.

HiFi-Tonarme werden durch ein Gegengewicht entlastet und damit in den Gleichgewichtszustand gebracht. Um die Masse und somit das Trägheitsmoment

des Tonarmes durch das Gegengewicht nicht unnötig zu erhöhen, baut "man" den Arm aus verwindungssteifem Leichtmetallrohr.

Das Einstellen der Auflagekraft geschieht bei dem mit Gegengewicht ausbalancierten Tonarm durch eine linear ausgebildete Zug- oder Spiralfeder. Mit einem Drehknopf, dessen Skala in Pond geeicht ist, läßt sich die Spannung der Feder und damit die Auflagekraft kontinuierlich und exakt einstellen.

Torsionssteifigkeit/Tonarmresonanzen

Der Tonarm stellt ein frei bewegliches Gebilde dar, das durch den Nadelträger des Abtastsystems in Schwingungen versetzt werden kann. Kommt nun der Tonarm bei bestimmten Frequenzen in Resonanz, so besteht die Gefahr, daß die Auslenkungen der Abtastnadel gegenüber dem Tonabnehmersystem verkleinert oder vergrößert werden. Diese Resonanzfrequenzen, die meist unterhalb 100 Hz liegen, können so z. B. unerwünschte Tiefenanhebungen herbeiführen und dadurch die Baßwiedergabe verfälschen.

Darüber hinaus kann eine Tonarmresonanz, die zufällig mit der Umlauffrequenz des Antriebmotors übereinstimmt (25 oder 50 Hz), eine unerwünschte Anhebung der Geräuschspannung verursachen. TELEFUNKEN-Tonarme sind aus diesem Grunde so konstruiert, daß ihre Eigenresonanz unter der Umlauffrequenz eines Vierpolmotors, also unter 25 Hz liegt.

Lagerreibung

Die Lager der Horizontal- und der Vertikalachse müssen spielfrei sein und extrem wenig Reibung aufweisen. Auch darf sich die Lagerreibung in keiner Stellung des Tonarmes verändern. Ein Abtastsystem, das bei den heute üblichen, kleinen Auflagekräften von der Rille sicher geführt werden soll, setzt voraus, daß die Lagerreibung der vertikalen Tonarm-Achse um Größenordnungen kleiner ist als die Auflagekraft.

Erst dann gilt als sicher, daß die Abtastnadel den Tonarm nicht über die Platte ziehen muß, sondern nur der Rillenführung folgt, und daß sich der Auflagedruck - ohne Berücksichtigung des Skating-Effektes - gleichmäßig auf beide Rillenflanken verteilt.

Das gleiche gilt auch für die Lager der waagerechten Tonarm-Achse. Ältere Schallplatten sind meist nicht vollkommen eben, d. h. sie besitzen eine gewisse Welligkeit. Dies führt beim Abspielen zu Auf- und Abwärtsbewegungen des Tonarmes.

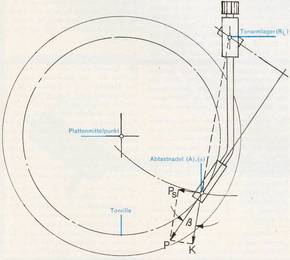

Der Skating-Effekt

Setzt man einen Tonarm auf eine sich drehende Schallplatte, so wirkt auf ihn eine Kraftkomponente, die ihn zur Plattenmitte hin abdrängt. Dieser Effekt, »Skating« genannt, beruht wie in Bild 3 gezeigt, auf der Abwinklung des Tonarmes sowie der Auflagekraft und der Reibung der Abtastnadel in der Tonrille.

.

Sie können die beiden Bilder vergrössern - einfach drauf klicken.

Die Abtastnadel wird dann stärker gegen die Innenflanke als gegen die Außenflanke der Rille gedrückt. Da der verminderte Druck der Abtastnadel auf die Außenflanke bei hohen Aussteuerungen Verzerrungen verursachen kann, ist es bei HiFi-Geräten erforderlich, den Skating-Effekt zu beseitigen. Dies geschieht entweder durch ein Gegengewicht oder durch eine einstellbare, unter dem Tonarmlager angebrachte Feder, die eine Gegenkraft erzeugt und damit den Tonarmzug nach innen kompensiert.

Beim Tonarm des TELEFUNKEN-Abspielgerätes W250 HiFi ist die Einstellung der Anti-Skating-Feder mit dem Einsteller für die Auflagekraft gekoppelt (siehe Bild 1).

.

Tonabnehmersystem

Das Tonabnehmersystem ist ein elektro-mechanischer Wandler, der die mechanischen Rillenauslenkungen in verhältnisgleiche elektrische Spannungen umwandelt. Die Abtastnadel (Saphir oder Diamant) übernimmt das Abtasten der Rille und überträgt die Bewegungen auf das eigentliche Wandlersystem. Man unterscheidet hauptsächlich zwei Wandlerarten. Beide werden in TELEFUNKEN- Tonabnehmern angewendet:

- • Das piezo-elektrische System (Kristall, Keramik) und

- • das magnetische System.

.

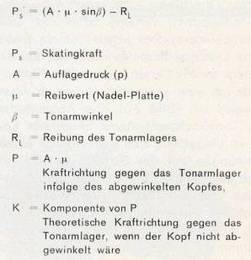

Beim piezo-elektrischen System nutzt man den piezo-elektrischen Effekt von Seignettesalz-Kristallen aus. Dieser Effekt wurde 1880 von Jacques und Pierre Curie entdeckt (piezo (gr.) = Druck). Die Bewegungen des Nadelträgers werden über den Kopplungssteg auf die Kristallelemente übertragen, die sich entsprechend der Rillenauslenkung verformen. Dabei entstehen in den Kristallen elektrische Spannungen, deren Höhe der Nadelauslenkung entspricht (Amplituden-Empfänger).

.

Kristallkapseln

Da Kristallkapseln verhältnismäßig hohe Spannungen, insbesondere bei tiefen Frequenzen erzeugen, kann man sie ohne zusätzliche Entzerrung und Vorverstärkung direkt an den Eingang des NF-Wiedergabe-Verstärkers anschließen.

Eine zweite Gruppe der Piezo-Systeme bilden die sogenannten Keramik-Kapseln. Bei ihnen werden anstelle der Seignettesalz-Elemente keramische Wandler (meist aus Bariumtitanat) verwendet. Diese Systeme eignen sich aufgrund ihrer thermischen und hygroskopischen Eigenschaften besonders für den Einsatz in tropischen Gebieten. Die TELEFUNKEN- Kristall- und Keramikkapseln besitzen gleiche Abmessungen, so daß man sie gegeneinander austauschen kann. Bild 4 zeigt die Einzelteile der TELEFUNKEN-Kristallkapsel T23/2 und ihren Aufbau.

.

Magnetsysteme

Beim magnetischen Tonabnehmersystem geschieht die Umwandlung der mechanischen Bewegung durch Änderung eines Magnetfeldes, das eine feststehende Spule durchsetzt. Die Flußänderung wird durch einen kleinen, auf dem Nadelträger angebrachten Eisenanker bewirkt, der den Luftspalt des Magnetsystems verändert.

Hierbei entstehen in den Spulen Induktionsspannungen, deren Höhe entsprechend dem elektrodynamischen Prinzip von der Geschwindigkeit, mit der die Nadelauslenkung erfolgt, identisch ist. (Schnelle-Empfänger.)

Wird eine Schallplatte mit einem Magnetsystem abgespielt, so muß der Schneidfrequenzgang - im Gegensatz zu einem Kristallsystem - nachträglich entzerrt werden. Hierzu dienen die TELEFUNKEN-Entzerrer-VorverstärkerTV206 und TV212.

Der Abtastwinkel

Magnetische Tonabnehmer-Systeme werden wegen ihrer hohen Nadelnachgiebigkeit (Compliance), die dem System auch bei kleinen Auflagekräften eine große Spursicherheit (Trackability) verleiht, sowie wegen des ausgeglichenen Frequenzganges vornehmlich in HiFi-Tonarme eingesetzt.

Für eine verzerrungsfreie Abtastung wird vorausgesetzt, daß die Nadelspitze ihre vertikalen Bewegungen in der gleichen Ebene ausführt, wie der Schneidstichel beim Schneiden der Lackfolie. Nach Bild 5 ist das nur möglich, wenn die Arbeitsebene des Stichels gegenüber der Senkrechten geneigt ist.

Nimmt die Verbindungslinie der Nadelspitze mit dem Drehpunkt des Nadelträgers (elastische Befestigungsstelle) gegenüber der Plattenoberfläche den gleichen Winkel ein, so verlaufen die vertikalen Bewegungen auf einem Kreisbogen, der die geneigte Arbeitsebene des Schneidstichels tangiert. Aus diesem Grund sind die Schallplattenhersteller übereingekommen, den vertikalen Abtastwinkel auf 15° festzulegen (DIN 45 500, Blatt 3).

W. Loos

aus TELEFUNKEN-SPRECHER Heft 48/1969

.