Peter Burkowitz (†) und "Die Welt des Klanges"

In der "stereoplay" Ausgabe Mai 1991 beginnt eine Artikelserie von Peter Burkowitz. - Der damalige Chefredakteur Karl Breh kannte sie alle, die Koryphäen der Tontechnik und der "highfidelen" Edelstudiotechnik. Ob es ein Siegfried Linkwitz oder Eberhard Sengpiel war, das waren die unbestech- lichen Geister, die mit dem Gehör jede Legende, jeden Mythos oder jedes virtuelle Wunschdenken und erst recht die verklärte Wahrheit der Erinnerung sofort entlarven konnten.

Das alles steht in den 25 Artikeln "über den Klang".

Hier also der erste Artikel :

.

1991 - DIE WELT DES KLANGS

Musik auf dem Weg vom Künstler zum Hörer (1 von 25)

von Peter K. Burkowitz 1991 bis 1993.

Die Entwicklung der Aufnahmetechnik und -praxis Teil I

Rückblick auf die Anfänge

Am Anfang war alles ganz einfach - oder unendlich wundersam, je nachdem, wie man es sah. Da stand ein Apparat. Recht simpel. Auf einem Brett ein Gestell mit einer Spindel, einer Walze und einer Handkurbel. In die Walze war über die ganze Länge eine Rillenspirale eingeschnitten und drum herum eine Stanniolfolie gewickelt; ein Material ähnlich dem, das man heute noch um die Hälse von Weinflaschen gewickelt findet.

Auf dieses Stanniol drückte genau über der Rille ein Stift. Der Stift kam von der Mitte einer Membran, die in ein rundes, dosenförmiges Gehäuse eingebaut war.

Nach der anderen Seite ragte aus diesem Gehäuse eine rohrförmige Einsprache, später ein Trichter, heraus. Wenn man in den hineinsprach, konnte man an der Spitze des Stiftes ein feines Zittern spüren.

Ende August 1877 setzte Thomas Alva Edison, der Erfinder dieses Apparates, den Zylinder per Handkurbel in Gang und sprach den inzwischen legendär gewordenen Vers in den Trichter:

- „Mary had a little lamb, its fleece was white as snow; and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go."

Dann schob er den Stift an den Anfang der eingedrückten Spur zurück und kurbelte wieder. Und höre da: dünn krächzend, doch unzweifelhaft T. A. E.s Stimme, kam es zurück:

- "Mary had a little lamb ..."

Das war die Geburtsstunde unserer heutigen Phonowelt.

Der Irrweg zum Ziel

Nun war Edison nicht der erste, der den Schwingungscharakter des Schalls erkannte. Wohl aber war er der erste, der ihn praktisch nutzte.

Schon lange vor ihm hatten andere mit Schallschwingungen experimentiert. Man denke nur an den heute noch im Physikunterricht gern gezeigten Versuch mit der Stimmgabel, an deren einem Arm eine Metallzunge angebracht ist. Man schlägt die Gabel an und zieht die Spitze der Metallzunge über eine berußte Glasscheibe. Fein säuberlich wird der Schwingungszug sichtbar.

Was Edison nicht ahnte,

. . . war, was aus seiner Erfindung werden sollte. Zwar hatte er etwas Künstlerisches in den Trichter gerufen, doch war er weit davon entfernt, seinen Apparat etwa als Grundstein einer Musikkonservenindustrie zu sehen.

Vielmehr dachte er sogleich an Diktiergeräte oder ähnliches. Selbst als die jaulende Handkurbelei durch einen Uhrwerksantrieb ersetzt war und die ersten Prominenten von Bühne und Politik sich bewundernd aus dem Trichter wiedererkannt hatten, blieb Edison gegenüber den sich abzeichnenden Chancen einer künstlerischen Anwendung gleichgültig.

Edisons Rückzug

1929, 52 Jahre nach der Patenterteilung, zog sich Edison aus dem Phonographengeschäft zurück. Sein Versuch, der abebbenden Nachfrage nach Zylindern mit einer eigenen Tiefenschrift-Schallplatte zu begegnen, kam zu spät. Die Zeitschrift „The Phonograph Monthly Review" kommentierte Edisons Rückzug so:

„Mr. Edison hat seine Erfindung stets nur als Maschine betrachtet. Er hatte nie Verständnis für Musik. Wie konnte er hoffen, in einer musikalischen Unternehmung erfolgreich zu sein ? "

.

Das mag schon gestimmt haben. Doch fairerweise muß man hinzufügen, daß bereits 10 Jahre nach Edisons Phonograph dem Hannoveraner Emil Berliner das „Grammophon" patentiert worden war.

So war es wohl nicht zuletzt die zeitige und unkompliziertere Massenfertigung von Berliners Seitenschrift-Schallplatten, die schließlich Edisons Produkten den Garaus machte.

.

Die Plattenrille im Studio

Nun kann der Leser fragen, was Phonographen und Grammophone mit Klassik-Aufnahmetechnik und -praxis zu tun haben. Diese Frage wäre berechtigt, wenn man mit der Geschichte der Aufnahmetechnik erst so um 1936 anfinge.

Das war nämlich die Zeit, als Dr. von Braunmühl und Weber im Reichsrundfunklabor Berlin das neuartige Tonbandsystem zu professioneller Einsatzreife brachten.

Bis dahin wurde mit Apparaturen aufgenommen, die im Prinzip genauso funktionierten wie das Grammophon zu Hause.

Von 1877 bis 1887 ist die Geschichte der Aufnahmetechnik also gleichzeitig eine Geschichte der Walze und von 1887 bis 1936 auch eine Geschichte der runden Platte.

Wir bleiben im folgenden bei der letzteren, weil nur sie allein in der weiteren Entwicklung noch eine Rolle gespielt hat.

Alles in den Trichter

Die ersten Anfänge muten dem Gegenwartsmenschen natürlich archaisch an. Aber, da alles archaische auch um so mehr nostalgischen Appeal hat, je weiter es zurückliegt, wollen wir noch einen Moment bei den Anfängen verweilen.

Es war schon abenteuerlich: Da ragte aus einem Vorhang ein großer Trichter heraus. Davor, in steilen Stufen, ein Holzpodest. Auf dem mußten sich die Musiker so eng wie möglich und nach der Lautstärke ihrer Instrumente gestaffelt verteilen. Wer vorne saß und aus seiner Violine nicht genug „Saft" herausbrachte, oder wer bei der drangvollen Enge unter dem Trompetenstrahl von hinten zusammenzuckte, der war für das „Studio" der Frühzeit nicht geeignet.

Denn dieses Studio war zudem noch klein. Genau gesagt, es war winzig, gemessen an dem, was Klassik-Musiker heute gewohnt sind. Und das war auch nötig. Denn nur Schall, der den Trichter direkt traf, war stark genug, um die Membran der Wachsplattenschneidmaschine in Schwingungen zu versetzen.

.

Gefragt : eine durchdringende „Röhre"

Für die Sänger der Frühzeit war, um es im Studiojargon zu sagen, eine durchdringende „Röhre" (eine große Stimme) fast wichtiger als gesangliche Schönheit.

Es war ein gnädiger Zufall, wenn, wie bei Caruso, beides zusammen kam.

Nach einem „Regieraum" mit Produzent, Aufnahmeleiter, Tonmeister und Tontechniker hätte man in jenen Jahren vergeblich Ausschau gehalten.

Alles, was für das Aufnehmen nötig war, stand üblicherweise in dem gleichen Raum, in dem auch die Musiker spielten - eben nur durch einen Vorhang getrennt.

Die Welt hinter dem Trichter. - Die Schneidmaschine

Das Instrumentarium begann, wie gesagt, mit dem Trichter, der anfangs direkt in die „Schneiddose" mündete. Die Bezeichnung hat sich interessanterweise seit Edisons erster runder Membrandose bis heute erhalten, obgleich ein moderner elektrodynamischer Schallplattenschreiber mit jenem Erstling nur noch den Zweck gemein hat.

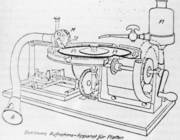

Jene Schneiddose wurde mittels eines sinnreichen Mechanismus im gewählten Rillenabstand von außen nach innen (anders herum gab's eine Zeitlang auch) über die Oberfläche einer spiegelblank abgedrehten dicken runden Wachsplatte geführt.

Eben gerade so weit abgesenkt, daß der Schneidstift die erforderliche Rillentiefe erreichte, schnitt dieser Mechanismus eine saubere und präzise Spiralrille in die Wachsoberfläche.

Die schön anzusehende Kostbarkeit vom Teller

Wenn dann auf Kommando auch noch der musikalische Einsatz klappte und sich niemand deftig verspielte oder versang und wenn auch die Apparatur ihre 3 bis maximal 5 Minuten ohne Panne durchhielt, dann konnte der Techniker alsbald mit der Miene des erfolgreichen Kenners eine geheimnisvoll schön anzusehende Kostbarkeit vom Teller seiner Schneidmaschine nehmen: Das Wachsoriginal

Und aus der Rillenspirale spiegelte sich in buntschillernden Mustern jede feine Schwingung wider, die der Stichel darin eingegraben hatte.

Dieses Wachsoriginal wurde vorsichtiger behandelt als ein rohes Ei. Wehe, wenn jemand seine feuchte Aussprache in die Richtung lenkte oder etwa mit dem Finger darauf tippte. Dann war das gute Stück meist hin. Denn im anschließenden Versilberungsbad - für die Herstellung von Vater, Mutter und Matrize - nahmen solche Stellen das Metall nicht an.

Seit den frühen Fünfzigern wurden die Wachse von Lackfolien verdrängt. Die waren aber genauso empfindlich.

Secret Service

Überhaupt war der ganze technische Prozeß, trotz der uns heute simpel anmutenden Mechanik, nicht ohne „Haken und Ösen". Allen voran der Geheimnisträger Nr. 1, die Schneiddose und der Schneidstichel.

Was haben die Techniker damals nicht alles probiert, um mit „ihrer" besonderen Membran oder mit „ihrem" besonderen Stichel Furore zu machen.

Das ging so weit, daß manche neben dem Frühstück in ihrer Aktentasche ein Samtkästchen hatten, in dem sie „ihre" speziellen Teile zum Dienst mitbrachten und danach auch wieder mitnahmen. Zu Hause wurde dann geschliffen und gefeilt in der nie versiegenden Hoffnung, doch noch der Star aller Schneidtechniker zu werden.

Präzisionsmechanik

Aber auch andere Teile waren anfällig, vom Tellerlager (auf dem sich die Wachsplatte mit 78 Umdrehungen pro Minute zu drehen hatte) über den Antrieb (zuerst Uhrwerke mit starken Federn oder Gewichten, die sogar bei manchen englischen Apparaturen über mehrere Stockwerke in die Tiefe hingen) bis zu der äußerst sensiblen Lagerung des Armes, der die Schneiddose trug.

Auch lange, nachdem alle mechanischen Antriebe durch elektrische ersetzt waren, bildete hochentwickelte Präzisionsmechanik immer noch ein unverzichtbares Glied in der Kette der Funktionen.

Das ist bis heute so geblieben und geht auch nach dem Ableben der Analogplatte, allerdings für das Auge des Betrachters nunmehr unsichtbar, dort weiter, wo jetzt der digitale CD-Master vom digitalen Masterband beschrieben wird.

Die verschiedenen Macher

Nun lief ja auch schon zu Trichters Zeiten nichts von alleine. Hinter dem Vorhang, später sogar hinter einer Wand, werkelte der Wachsschneidmechaniker. Aber davor, bei den Musikern, mußte ja auch jemand sein, der den ganzen Ablauf vorm Trichter koordinierte.

Das fing zunächst mal mit der Kardinalfrage an, was überhaupt aufgenommen werden sollte. Biedere Gemüter denken auch heute noch, daß die Musikanten einfach ins Studio gehen und dort spielen, was sie gern mögen. Doch so simpel ist das natürlich nicht, wenn Musik beruflich gemacht wird.

Wo gearbeitet wird, geht's ums Geld. Hier schlug wieder mal die Stunde der Unternehmer. Eine ganz neue Sparte tat sich auf, mit Leuten, die einen speziellen „Riecher" für Musikstücke und Künstler hatten, die man mittels des neuen Mediums unters Publikum bringen konnte.

Aber es gab auch solche, die nur Geld hatten und die das aufregende Neue einfach nur mal so probieren wollten:

Der Produzent

war geboren. Die einen beschränkten sich aufs Geschäftliche, die anderen hatten mehr Spaß an der künstlerischen Kreation.

Und da war ja auch eine Menge zu tun: Klang denn das, was der Trichter eingefangen hatte, überhaupt so, wie es sollte?

Hatte der Sänger richtig phrasiert? Sollte man nicht besser Baß-Tuben statt der Kontrabässe nehmen, weil die doch nicht „rüber"kamen?

Und sollte man nicht dem Dirigenten empfehlen, das Tempo eine Spur anzuziehen (wenn man nur hört, klingt alles einen Tick langsamer - das merkten die damals schon!).

Es stellte sich sehr bald heraus, daß diese und viele andere Details das Salz in der Suppe waren und daher eminent wichtig.

Es gab solche und solche

Künstlerisch ambitionierte Produzenten kümmerten sich deshalb um all das am liebsten höchstpersönlich. Einige ließen es sich sogar nicht nehmen, bedeutende Sänger an leisen Passagen eigenhändig näher vor den Trichter zu schieben.

Andere wiederum besorgten sich für solche Handreichungen und für das Aufpassen auf Fehler weitere Spezialisten, oft weniger hoch im Kurs stehende Musiker, die aber ein gutes Händchen fürs Organisieren und ein gutes Ohr für die Aufführung hatten. So entstand:

Der Aufnahmeleiter

Auf der technischen Seite genügte lange Zeit

Der Schneidmechaniker

Das waren nicht selten hochkarätige Feinmechaniker oder Uhrmachermeister, die an dem neuen Medium auch das künstlerische Flair reizte. So entwickelten die erfolgreichen unter ihnen sehr bald musikalisches Mitsprachebedürfnis. Das hatte auch gute Gründe, denn was vom Trichter durch die Membran der Schneiddose und den Stichel bis in die Wachsrille gelangte, konnte nicht der Willkür einer mehr oder weniger gut aufgelegten Künstlerschar überlassen bleiben, sondern mußte sich den Abmessungen des Rillenschnitts unterordnen.

Warum gerade so ?

Wenn man heute nachzuforschen versucht, wie diese Abmessungen entstanden sind, erfährt man (für heutige Begriffe) Erstaunliches: nämlich gar nichts. Und dieses Garnichts ist deswegen erstaunlich, weil eine ganze Menge Bedingungen eingehalten werden mußten, damit das Ganze überhaupt funktionierte. Heute würde man diese Bedingungen . . .

„Systemparameter"

nennen. Während für heutige Technik Systemparameter, und zwar wissenschaftlich optimierte, unerläßlich sind, kamen die damaligen eher durch Zufall und Probieren zustande.

Der sattsam bekannte 3 Minuten Schlager der 20er und 30er Jahre beispielsweise war so nicht musikalisch geplant, sondern das Ergebnis der möglichen Spieldauer. Diese wiederum folgte aus den Erfahrungswerten von Plattendurchmesser (innen und außen), Drehzahl, Rillen- und Stegbreite.

Mit Ausnahme der Drehzahl waren die übrigen Daten das Resultat fortgesetzten Probierens und Verbesserns, ausgehend von den Abmessungen der ersten Experimente.

Die Drehzahl 78 und die Anzahl der Rillen

Die Drehzahl 78 (genau 78,26/min für das amerikanische 60-Hertz-Netz und 77,92 für das europäische 50-Hz-Netz) war durch die Kombination von 2-Pol-Synchronmotoren mit gebräuchlichen Getrieben zustande gekommen.

Für klassische Aufnahmen ergab so die bespielbare Fläche einer 30cm-Plattenseite maximal etwa 5 Minuten (für Techniker: Rillenbreite und Stegbreite je 120mm, Rillenbereich 94mm, das sind zirka 4,17 Rillen/mm entsprechend 392 Umdrehungen vom Anfang bis zum Ende der Rille, je Umdrehung = 0,769 Sekunden ergibt ~ 5 Minuten).

Das 5-Minuten-Syndrom

Bis zur Einführung von Direktübertragungen im Rundfunk, die ja beliebig lange dauern können, und bevor die Langspielplatte erfunden wurde, gab es keinen Aufnahmeraum, in dem Sänger und Musiker länger als fünf Minuten „am Stück" arbeiten konnten. Spätestens dann war das Wachs voll.

Dafür aber mußten sie diese fünf Minuten nicht selten wieder und wieder von vorn spielen. Eine entnervende Prozedur nach instrumentalen „Kicksern" oder vokalen „Fröschen". Es gab ja (Gott sei Dank, wie Insider heute meinen) noch keine Möglichkeit zum Cutten und Montieren.

Neue Berufe kamen ins Studio

Um mit dem Wachstechniker anzufangen: Die aufblühende Schallplattenindustrie machte auch dort alsbald eine Arbeitsteilung in Wachsschneiden und Maschinenbau und -Wartung sinnvoll. Diese Gliederung in Gerätetechniker (mit Arbeitsplätzen außerhalb des eigentlichen Studiobetriebes) sowie Tontechniker (früher Wachstechniker beziehungsweise Schneidtechniker), Toningenieur / Tonmeister, Aufnahmeleiter und/oder Produzent im Studiobereich ist auch heute unverändert aktuell, mit Varianten in den Bezeichnungen und Inhalten der einzelnen Aufgaben.

Das Medium als Kunst-Dünger

Schon der rein akustische Aufnahmebetrieb brachte nicht nur eine ungeahnte Menge Musik aller Stilarten unter die Leute, sondern schuf auch eine neue Gattung an Künstlern und Instrumenten. Unter den letzteren allen voran die „Stroh"-Geige des Engländers John Matthias Augustus Stroh, patentiert 1899. Ihre durchdringende Lautstärke verhalf so mancher akustischen Aufnahme zur rechten Streicher-Balance.

Das Unerklärliche

Überhaupt entwickelte sich bei Produzenten, Technikern und Erfindern ein wahrer Ideenwettlauf um immer mehr Lautstärke, „Natürlichkeit" und um immer weniger Nebengeräusche.

Von der Nadel aus geheimem Hartholz, bei gewisser Mondphase handgeschnitzt, bis zum Abspielen unter Öl wurde alles, auch das schier Aberwitzigste erfunden. So mancher Tonexperte, der sein berufliches Studio-Epos erst in der nüchtern fortgeschrittenen Neuzeit begann, wird sich gefragt haben, wo denn in dieser Branche der Hang zum Mystikum herkommt.

Die Antwort liegt in dem Unerklärlichen, dem sich schon unsere phonographischen Vorfahren alltäglich ausgesetzt sahen.

Die elektrische Aufnahmetechnik 1925

Nun sollte man denken, daß mit Einführung der elektrischen Aufnahmetechnik 1925 sich die Nebel lichteten und an die Stelle von Versuch und Irrtum alsbald der physikalische Durchblick trat. Denn man weiß ja: Alles Elektrische gehorcht klaren, unzweideutigen Gesetzen.

Dem war aber beileibe nicht so. Kaum war das berühmte Kohle-Querstrommikrophon erfunden, ging das Basteln an all seinen Teilen los. Nicht anders erging es dem elektromagnetischen Schreiber, dem Nachfolger der akustischen Schneiddose. Buchstäblich kein Teil seines inneren Aufbaus entging ständigen Verbesserungsexperimenten.

Obwohl er, im Gegensatz zu den Konstruktionen der akustischen Ära, bereits das Ergebnis physikalischer Berechnungen war, umgab ihn als wichtigstes Bauteil der Schneidmaschine alsbald die Aura einer Meistergeige.

Namen wie Westrex und Neumann erzielten unter Technikern - und nicht nur unter diesen - ähnliche Stellenwerte wie Guarnieri und Stradivari unter Musikern.

Das Transphysikalische

Womit ein Phänomen angesprochen sein soll, das schon zu Beginn kennzeichnend für die Aufnahmetechnik war und es wohl immer bleiben wird:

Egal, wieviel physikalisch erfaßbar und ausdrückbar ist, es wird immer der ganz wesentliche, nichtphysikalische Rest für das freie Spiel der Talente offen bleiben.

In manchen Situationen, zum Beispiel beim Umgang mit Künstlern vor dem Mikrophon oder beim Abhören und Nachbearbeiten, kann der Umstand, daß das System an sich inzwischen physikalisch l00prozentig gesichert erscheint, zur Belanglosigkeit absinken.

Sehr oft : Warum . . . .

Wohl kaum jemand, der lange genug im Studio gearbeitet hat, wird ihn vergessen, den Moment, in welchem eine nach allen Regeln der Elektroakustik hergestellte Aufnahme vorgeführt wird und der Super-Star sagt: Ja, ja, sehr schön, aber warum hört man von den Geigen soviel „Material" ?

(Die Aufnahme war keineswegs hautnah und schon gar nicht „polymikrophon", sogar eher konservativ schon etwas außerhalb des „Hallradius" - des Abstands, an dem direkter und reflektierter Schall gleich stark sind.)

Die Sache war ganz einfach: Der Künstler hörte erstmals einen modernen Breitband-Lautsprecher, der wirklich bis 15 kHz ging.

In solchen Fällen nützen dem Aufnahmeteam richtiges Gerät und technisch korrekte Arbeit nur dann etwas, wenn sie gleichzeitig über das Talent verfügen, den Künstler davon zu überzeugen, daß das, was er hört, auch das ist, was er hören möchte.

Nicht alles kann man "normen"

Ein anderes Beispiel: Als ich das erstemal in den fünfziger Jahren in London mit dem in der Branche allbekannten Produzenten Walter Legge zusammentraf, machte er mir spontan Komplimente für diverse Klavieraufnahmen aus unserem damaligen Berliner Studiobetrieb und wollte in allen Einzelheiten wissen, wie wir die gemacht hatten. Er fände sie besser als seine eigenen, die immer irgendwie „peaky" (spitz, höhenbetont) klängen.

Das Lob kam unerwartet, zumal deswegen, weil es gerade seine englischen Aufnahmen (und nicht nur die mit Klavier) waren, die uns vom deutschen Kommerz im Vergleich zu unseren eigenen Aufnahmen oft als einen Tick brillanter (und daher vermeintlich besser verkäuflich) vorgehalten wurden.

In England war es eben anders als bei uns

Auch hier gab es eine (für Techniker) einfache Erklärung:

Die Engländer verwendeten alte, hauseigene elektrodynamische Mikrophone, die aufgrund der Abmessungen des Mikrophonkörpers ab 4 kHz einen leicht ansteigenden Frequenzgang hatten.

Auch ihre Monitor-Lautsprecher hatten zum oberen Grenzbereich hin merkliche Spitzen (was damals für die Vorläufer von HiFi-Lautsprechern ziemlich typisch war). Klar, daß beides zusammen etwas zuviel der von Künstlern oft so gern gehörten „Präsenz" ergeben konnte.

Wir „auf dem Kontinent" hingegen verwendeten schon die modernen, gradlinigen, bis über 15 kHz hinaufreichenden Klein-Kondensatormikrophone, und unsere Lautsprecher hatten nicht so „metallische" Höhen. Was zur Folge hatte, daß eine englische, präsenzbetonte Aufnahme hier etwas „brillanter" wirken mußte, während eine „weicher gezeichnete" deutsche drüben gerade richtig war.

Es waren zwei triviale Beispiele aus dem kreativen Bereich

Diese zwei an sich trivialen Beispiele sollen hier nur stellvertretend für die große Menge ähnlicher Probleme stehen, die den Aufnahmepraktiker tagein, tagaus in Atem halten und die alle eines gemeinsam haben: Eine physikalische Wirkung erzeugt einen Höreffekt, der subjektiv als Wahrheit empfunden wird. Welche kuriosen Folgen dieser Umstand zeitigt, wird später noch bei anderen Themen, speziell beim Mischpultbau, deutlich werden.

Hier sei nur soviel gesagt: Die scheinbar naheliegende Lösung, nämlich technische Unterschiede durch Standardisierung zu beseitigen, geht nicht. Man müßte dann sämtliche Details einschließlich der Räume miterfassen. Und das bei sämtlichen Herstellern beziehungsweise Studios. Eine Utopie.

Ganz zu schweigen von der delikaten Notwendigkeit, die technische Ausrüstung auch im kreativen Bereich zu vereinheitlichen. Wer das schon mal probiert hat, kommt gar nicht erst auf den Gedanken.

Doch zunächst einmal weiter auf der Schwelle zur elektrischen Neuzeit. Denn nach den Antriebsaggregaten kam die „Elektroakustik".

Peter K. Burkowitz im Jahr 1991

.

Klicken Sie jeweils unten rechts auf "zur nächsten Seite" .....

.